「また炎上か」と思った方もいるかもしれません。でも今回の騒動には、少しだけ立ち止まって考える価値があります──。

アニメ『片田舎のおっさん、剣聖になる』。原作人気も高く、放送前から話題だったこの作品が、なぜ批判の渦中にあるのか。

本記事では、炎上の背景と“その先”にあるリアルなファンの声を紐解いていきます。

片田舎のおっさん、剣聖になるアニメとは?

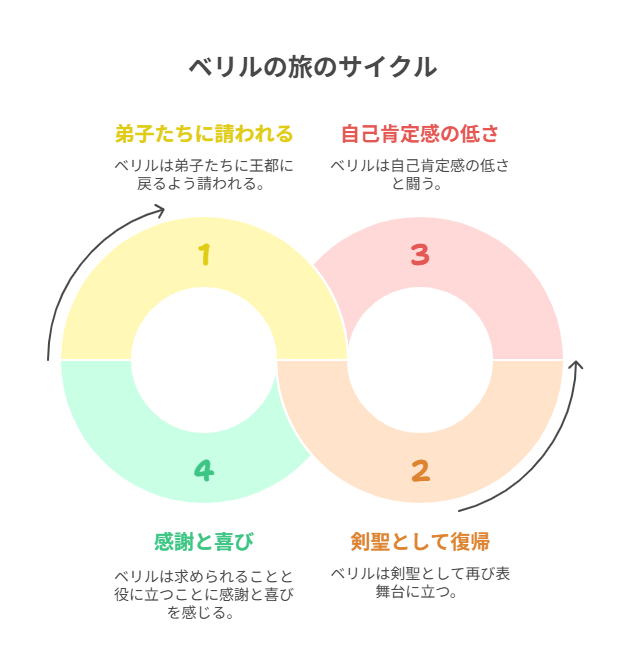

静かな片田舎で暮らしていた“おっさん”が、かつての弟子たちに請われて王都へ戻り、「剣聖」として再び表舞台に立つ──。

それが本作『片田舎のおっさん、剣聖になる』の物語骨格だ。

原作は淡々とした筆致で描かれるスローライフ×戦闘のミックススタイル。主人公・ベリルの人柄は誠実で謙虚、そして何より“今さら自分なんて”という自己評価の低さが特徴的で、まさに「自己肯定感の低いミドル世代のアイコン」とも言える。

この設定だけでもう泣ける人、正直かなり多いのではないだろうか。

日々の生活で擦り減った心に、彼の“人に求められるありがたさ”や“誰かの役に立てる喜び”がじわじわと沁みてくる。

そんな原作の空気をどう映像化するのか──多くのファンが固唾を呑んで見守るなか、2025年春、アニメ版がスタートした。

なぜ炎上?その背景と批判の中身

放送直後からSNSではざわつきが広がった。

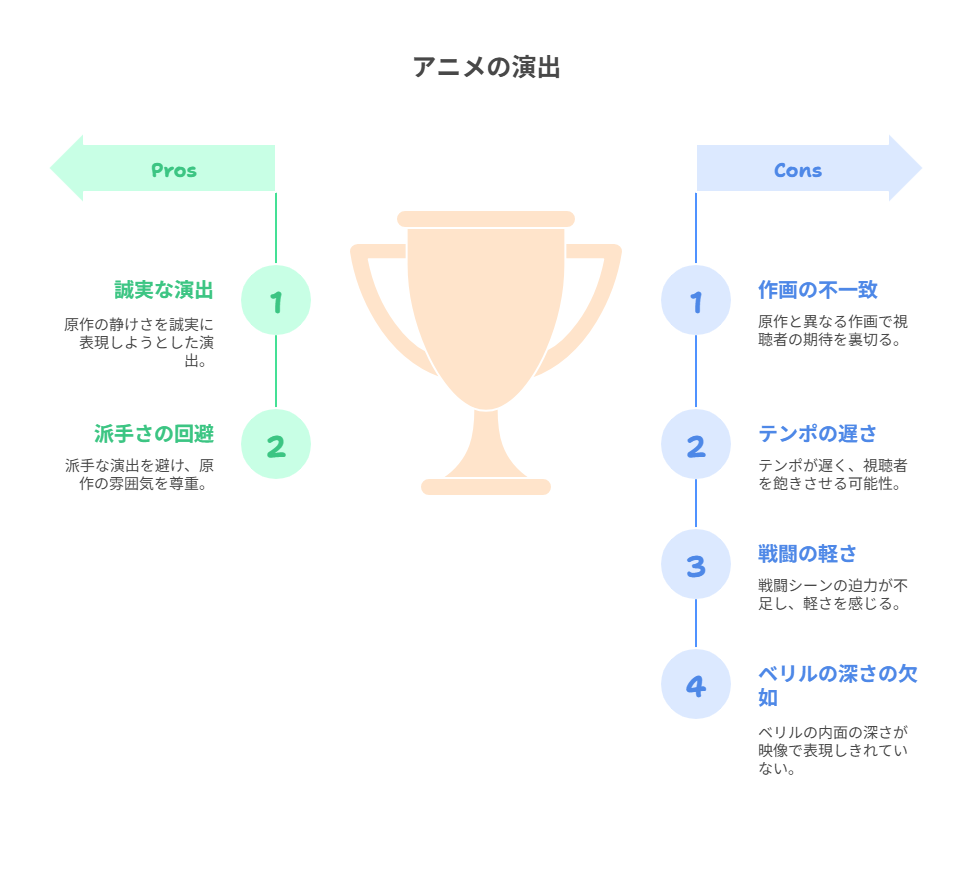

「作画が怪しい」「テンポが悪い」「戦闘が軽い」──そんな言葉が画面を飛び交い、気がつけば“炎上”という言葉すら踊り始めていた。

確かに、初回の戦闘シーンでは原作や漫画で感じたような「重さ」や「説得力」が今ひとつ伝わってこなかった。

何より、ベリルの“剣の深み”が映像として表現しきれていないように感じられたのだ。

──でも、私は思った。

それは本当に「演出のミス」だけだろうか?

原作の静けさや、ベリルの“ためらいのある強さ”は、派手なカメラワークや爽快感のある効果音とはそもそも相性が悪いのではないか。

静かな感情を「静かに」描こうとしたその姿勢自体が、アニメとしての「わかりにくさ」につながってしまった──そんな誠実さの裏返しのようにも感じたのである。

“原作改変”と“期待のズレ”が生んだ亀裂

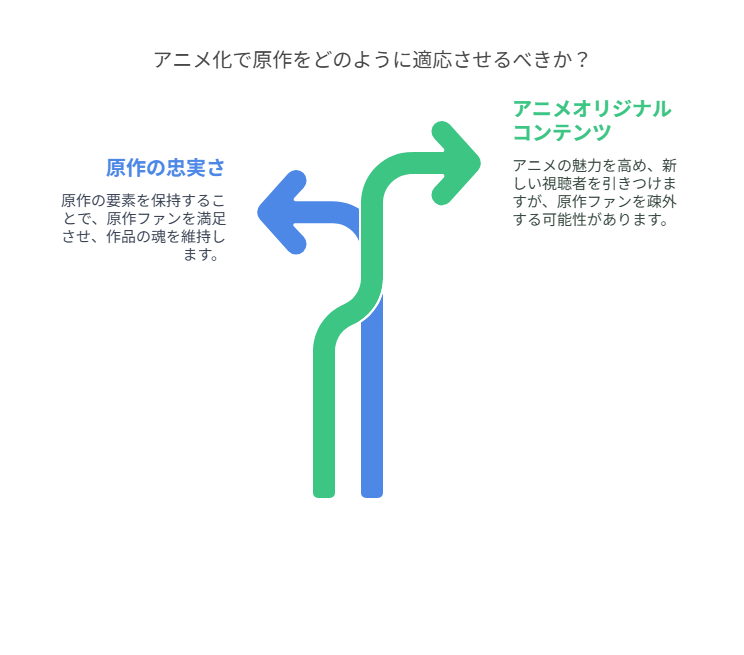

アニメ化で最も慎重になるべきなのは、「原作ファンとの距離感」だ。

今回はその距離感が、少しだけ“遠すぎた”ように思う。

まず原作勢が感じた大きな違和感は、「あの名シーンがカットされてる」という欠落感。

例えば、ベリルが弟子の剣を受け流しながら語る“あの一言”──

「力は振るうためじゃない、残すためにある」

このセリフが削られたことで、彼の哲学が薄れてしまったと感じた読者も多いはずだ。

一方、アニメオリジナルで挿入された「両親との回想」シーンに対しては賛否が割れた。

「アニメらしい補完」と好意的に見る声もあれば、「今はそこじゃない」というタイミングへの不満もあった。

──これは一種の“期待と焦点のズレ”だ。

原作ファンが望んでいたのは「言葉の力」、アニメが強調したのは「背景の厚み」。

方向性としてはどちらも間違っていない。けれど、ベリルという人物が“語る剣士”である

以上、その“語り”を削ることは、彼の魂を削ることに近いのかもしれない。

原作改変が問題なのではない。

改変によって「作品の根にあった思想」がゆらいでしまうとき、人はそこに“裏切られた”と感じるのだ。

ファンの声に耳を傾ける──擁護と批判のリアル

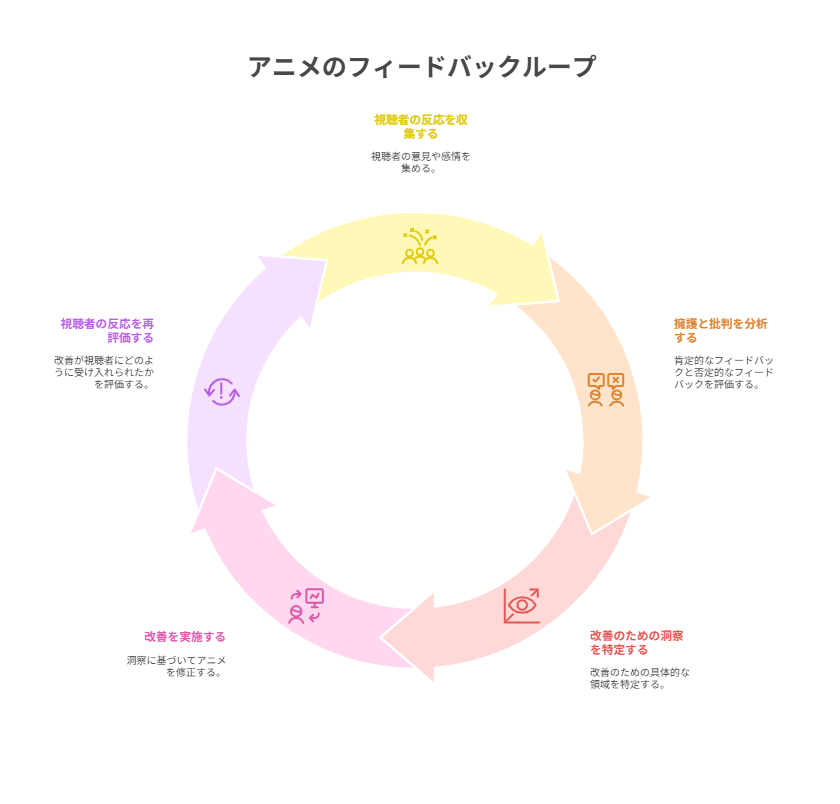

アニメ放送後、X(旧Twitter)や掲示板には多くの声が投稿された。

批判的な投稿はもちろん、静かに擁護する声もあった。

その両方に共通していたのは、「この作品が好きだ」という感情の濃さだった。

──「原作読んでたからこそ残念。もっと深い話だったのに」

──「作画とか言うけど、BGMと声優で泣けた。ベリルの静かさに合ってた」

──「“何も失わずに最強になる”作品が多い中で、これは“失ったあとでも生きてる”話だと思う」

……最後のこの感想が、とても印象に残った。

実際、ベリルの物語には「再起」のドラマがある。

若さを失い、自信も機会もなくしてなお、誰かの力になろうとする姿に、人は自分を重ねる。

しかし一方で、批判にも確かな正当性があった。

「静かすぎて伝わらない」「戦闘の構図が単調」「カット割りがもったいない」──

これらは“感情移入の導線が機能していない”というシビアな視点だ。

作品を擁護する声と、批判する声。

そのどちらにも、「この作品にもっと良くあってほしい」という願いが込められていた。

そしてそれこそが、作品に込められた“対話の余白”の証明でもあるのだろう。

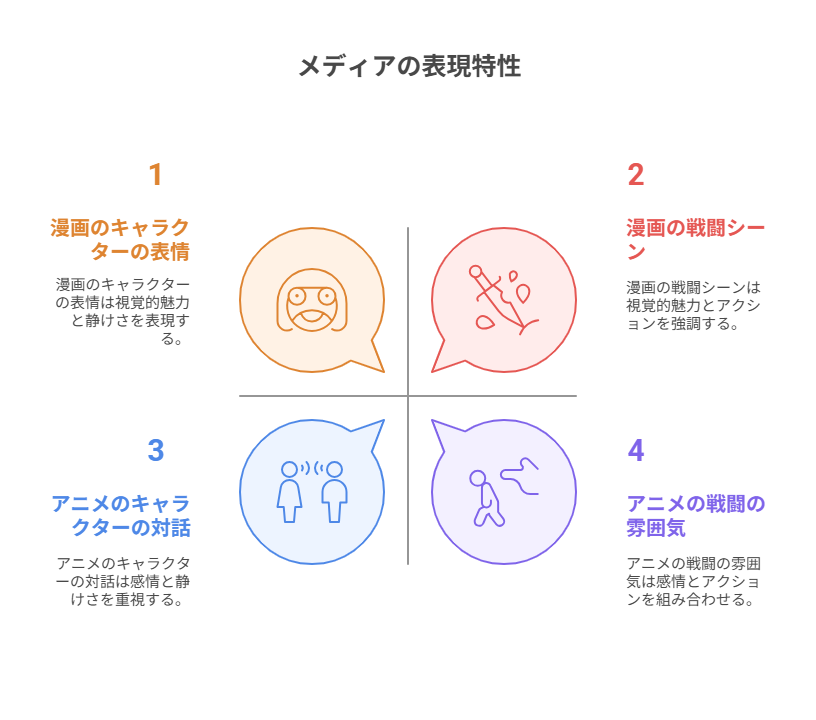

アニメと漫画の「演出の軸」が違うという構造的問題

ここで一歩引いて、メディアごとの表現の特性に目を向けてみよう。

同じ「片田舎のおっさん、剣聖になる」という物語であっても、小説・漫画・アニメでは受ける印象がまるで異なる。

まず、漫画版は“見せる”テンポで構成されている。迫力のある構図、見開きの決め絵、戦闘描写にメリハリがあり、いわば「バトルファンタ

ジー」的な爽快感が強調されている。

読者は「地味だけど強い」おっさんが活躍する“逆転劇”として読んでいたはずだ。

一方で、アニメ版は“語られる”時間が圧倒的に長い。

戦いの一挙手一投足よりも、ベリルの目線や声のトーン、静寂の余白に比重が置かれており、物語の軸は「感情」と「関係性」にある。

このギャップは、観る側の“期待”を根底から揺るがす。

「アニメなら、漫画以上のアクションが観られるはずだ」──そんな無意識の期待を抱いていた視聴者にとって、アニメ版の慎ましい演出は、物足りなさや“裏切り”と映ったのかもしれない。

だが、その裏側にはこうした問いも浮かび上がる。

──アニメは、原作の“静けさ”を守ろうとしたのではないか?

そして、漫画は“映える魅力”を補完しようとしたのでは?

つまり、両者は同じ物語を「別のレンズ」で映していたにすぎない。

問題は、その“レンズの違い”を視聴者に伝えきれなかった構造にあったのではないか。

映像作品が“なぜその演出を選んだか”を説明することは難しい。

だからこそ、そこに誤解が生じたとき、批判は想像以上に深く、広くなるのだ。

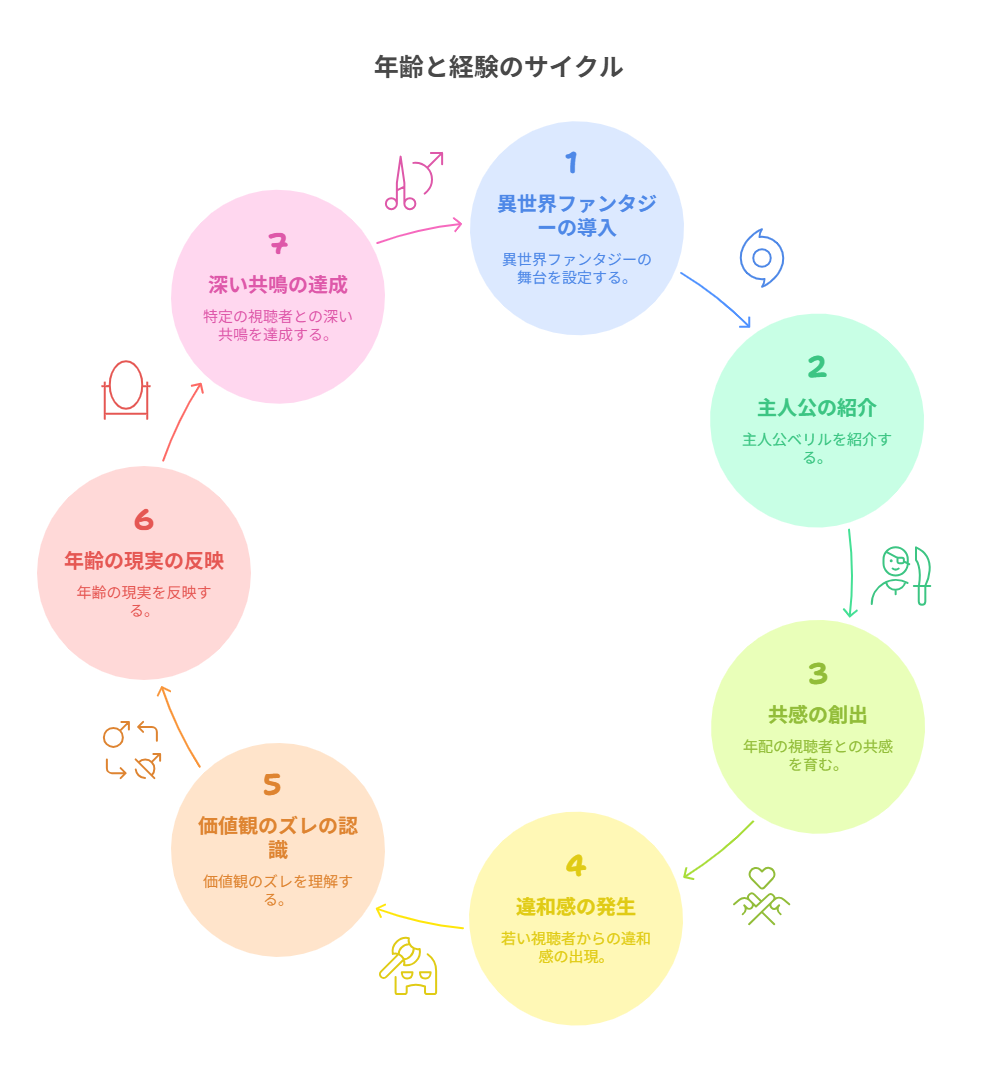

“おっさん剣聖”はなぜ共感と違和感を生むのか?

「おっさんが主役の異世界ファンタジー」というだけで、すでにこの作品は異彩を放っている。

だが、その魅力は単なる“年齢逆転”では終わらない。

主人公ベリルは、自分の力を誇らず、他人の評価にも無頓着だ。

むしろ「もう第一線じゃない」と思い込んでいる節すらある。

この姿に、多くの視聴者──特に30代以降の層が“沁みるような共感”を覚えているのは間違いない。

人生の折り返しを過ぎた頃、人は“自分の物語はもう脇役だ”と思ってしまう。

けれど本作は、そんな思い込みを優しく否定する。

「まだあなたの居場所はある」と、静かに手を差し伸べるのだ。

ただし一方で、若い視聴者層からは「地味すぎて感情移入できない」「なぜこんなに持ち上げられてるのかわからない」といった違和感の声も聞こえてくる。

それは決して批判ではない。

“価値観のリアルなズレ”──それだけの話だ。

若者は未来を描く物語を好む。

大人は過去と折り合う物語に惹かれる。

本作が描くのは「過去と折り合いをつけ、再び歩き出す中年」の姿。

だからこそ、“見る人の年齢や経験”によって共感と違和感が真っ二つに分かれるのである。

でも、その分断が悪いわけではない。

むしろそれは、この作品が“年齢という現実”に真摯に向き合っている証なのだ。

この“おっさん剣聖”が映し出しているのは、誰もがいつか通る人生の節目そのもの──

だからこそ、深く刺さる人には、とことん刺さる物語なのだ。

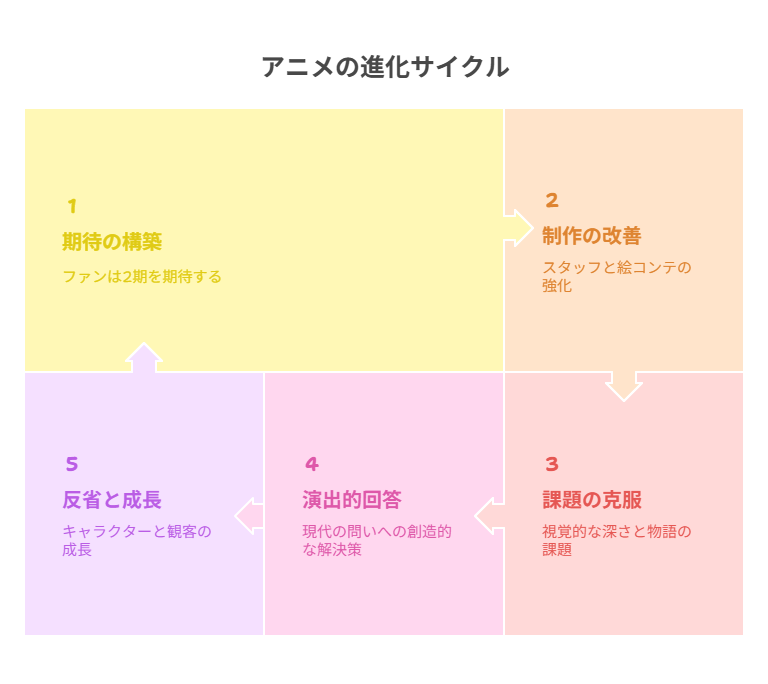

今後の展開はどうなる?2期に向けた期待と不安

アニメ第1期は、肯定と否定の両方を浴びながら幕を下ろした。

しかし驚くべきことに、原作ファンの離脱は少なく、むしろ「2期に期待する」という声が一定数残ったのだ。

──それはなぜか。

一つには、「この作品にはまだ“語られていない深み”がある」と信じている人が多いからだろう。

ベリルという人物の真価は、後半の展開──特に“かつての弟子たち”との再会や、その中での自己受容の過程にこそある。

つまり、1期はまだ“序章”に過ぎないのだ。

また制作側からも、2期に向けた意気込みは感じられる。

絵コンテの改善、スタッフ増員の噂、ファンコミュニティとの交流……派手ではないが、真面目な対応が進められているという報道もある。

それでも、不安がないわけではない。

原作が進むほどに“静的な深み”が増していくこの物語を、視覚的にどう見せるのか?

ファンタジーの定番とは一線を画す「成熟の物語」を、映像でどう描き切るのか?

ここにこそ、本作のアニメ版が問われている最大のテーマがある。

つまり──「老い」や「過去」とどう向き合うかという、現代社会における根源的な問いへの“演出的回答”が、2期には求められてくるのだ。

アニメはただの娯楽ではなく、「時代の鏡」でもある。

この“おっさん剣聖”が、いかにして再び剣を握り、人生の続きを歩んでいくのか。

その姿に、私たちは“自分自身の未来”を見ることになるのかもしれない。

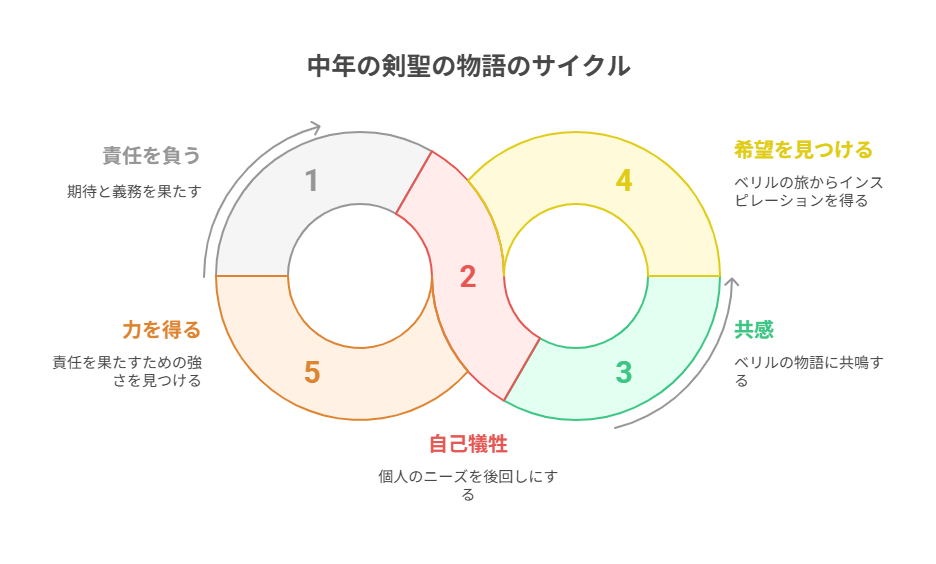

深掘り:なぜ“中年×剣聖”が今、物語になるのか

なぜ今、「中年」が物語の中心に置かれるのか。

なぜ「剣聖」という称号が、それほどまでに重く、誠実に描かれたのか。

それはきっと、この物語が「現代の働き盛り=消耗世代」の心情を映し出しているからだ。

誰かの期待に応える日々、家庭や組織の責任、成功や成果を求められる社会。

その中で“自分”を後回しにしてきた人ほど、ベリルの姿に静かに涙する。

彼は“なりたくて剣聖になった”のではない。

“必要とされたから剣を取った”のだ。

──この受動的な出発点が、今の多くの人の「働き方」や「生き方」と不思議なほどシンクロしている。

そして剣聖という肩書きもまた、“強さ”というより“責任”の象徴として描かれている。

強さとは、誰かを倒すためではなく、守るためにある。

それは“戦う力”ではなく、“退かない覚悟”なのだ。

現代人にとっての“剣”とは、

仕事かもしれない。育児かもしれない。介護や、人間関係かもしれない。

誰にも見えない場所で、日々剣を握り続けている──そう感じている人にとって、ベリルは「希望の鏡」なのだろう。

だからこそ、本作が今の時代に支持されるのは、偶然ではない。

むしろこれは、“癒し”や“逆転”を超えた、“共に生きる感情”そのものを映した物語なのだ。

まとめ:批判の奥にある“作品との対話”を忘れずに

『片田舎のおっさん、剣聖になる』が炎上した──

でもその背景には、単なる不満や揶揄ではなく、「作品に向き合おうとした感情の奔流」があったように思えてならない。

批判も擁護も、好きだからこその声。

納得できなかった演出、物足りなかった戦闘、その一つひとつに「もっと見たかった」「もっと感じたかった」という想いがあふれていた。

それはまるで、作品と読者・視聴者の“対話”のようだった。

時にすれ違い、時に共鳴しながら、ひとつの物語をどう「自分の中に落とし込むか」をめぐる静かな葛藤。

その過程こそが、エンタメの持つ本当の力なのかもしれない。

ベリルは、何かを変えようとはしない。

ただ、今目の前にいる誰かのために、できることをする。

その姿勢に、私たちは勇気づけられ、救われ、そして問いかけられているのだ。

──あなたにとって、今握るべき剣とは何だろうか?

その問いにそっと火を灯してくれる物語。

『片田舎のおっさん、剣聖になる』は、まさにそんな作品だった。