『薬屋のひとりごと』は、華やかな後宮を舞台にしたミステリーと薬学知識が絡み合う物語ですが、実はそれ以上に、”心の風景”を丹念に描くことに主眼が置かれています。

表面的な事件を追うだけでは味わい尽くせない、登場人物たち一人ひとりの“内なる物語”──愛情、孤独、復讐、希望──が絡み合い、読む者の心を揺さぶります。

本記事では、主要キャラクターたちの〈背景と感情の層〉を丁寧に解きほぐしながら、彼らの人生の裏側に寄り添っていきます。

※本記事は『薬屋のひとりごと』アニメ版をベースに構成していますが、キャラの深掘りにあたり、原作小説・漫画の描写も一部参照しています。

この記事を読むとわかること

- 『薬屋のひとりごと』主要キャラの感情や背景を深掘り

- アニメ・原作を横断してキャラの内面を立体的に解説

- 読むことで登場人物への共感と理解が深まる

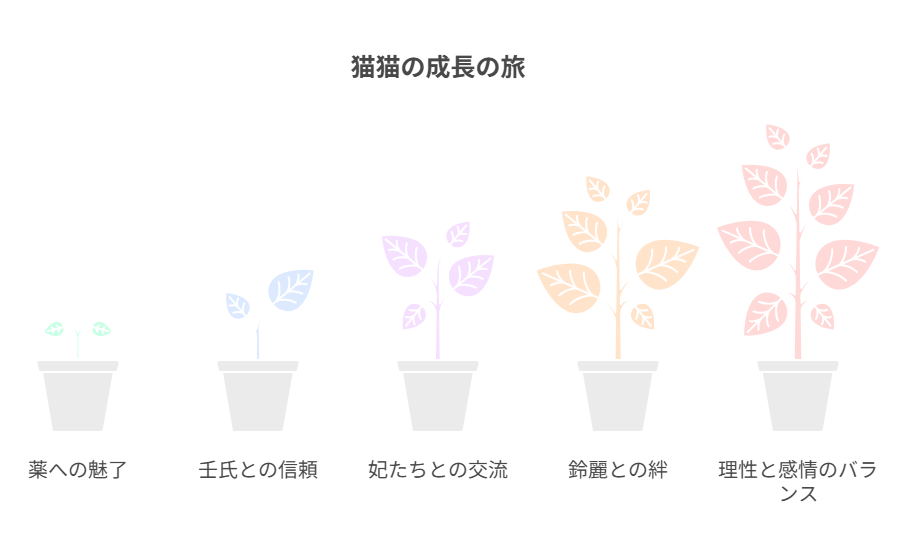

猫猫(マオマオ)|薬師の理性と少女の感情

薬に魅せられた理由

猫猫は幼少期から薬や毒に心を奪われてきました。その知識を身につけたのは、残酷な日々を“生き抜くため”の手段だったからです。

花街での貧困や不確かな未来が、彼女を合理的で冷徹な観察者へと育て、薬学は彼女にとって“安全と自由”の象徴となりました。

しかし、その理性的な姿の裏には、誰にも打ち明けられない弱さ―不足感―があり、知識を盲信することで“壊れる瞬間”への恐れを抱えてもいます。

「距離感」を学ぶ成長

宮中に入ってから、猫猫は人との距離感を一つひとつ学んでいきます。

壬氏との信頼関係、妃たちとの微妙な交わり、そして妹のような存在・鈴麗との交流。毒と薬を扱う理系な“プロフェッショナル”であると同時に、彼女には少女としての“やさしさ”が根付いており、それが感情との折り合いをつける学びへとつながるのです。

読み進めるうちに、彼女の“人間的な温度”がじわりと伝わり、自然と心を寄せてしまいます。

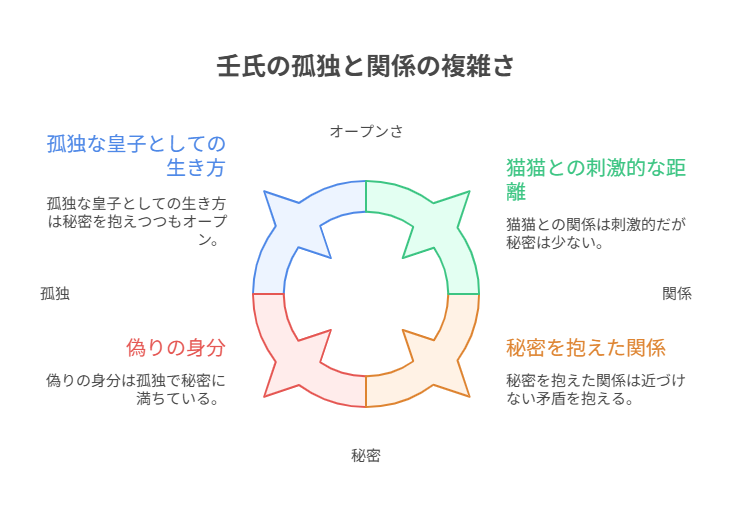

壬氏(ジンシ)|仮面の奥の孤独

偽りの身分に生きる意味

壬氏は美貌と知性を兼ね備えた完璧な宦官──そう見られることに慣れているが、それは「自分ではない自分」を演じることで成り立つ仮面だった。

実際の彼は皇帝の実子でありながら、その事実を伏せ、情報収集の任を帯びて宦官を装っている。

生まれながらに背負わされた宿命の重さ。誰にも心の内を明かせない“孤独な皇子”としての生き方は、彼の笑顔の奥にある深い静けさを生んでいる。

猫猫との“近くて遠い関係”

壬氏は猫猫に対して、初めて“仮面を外して接したい”と思えた相手だった。

彼女の無関心さと、的確な観察眼、そしてどこか柔らかさを持つ独特の距離感が、壬氏にとっては居心地よく、また刺激でもあった。

けれど壬氏は、自身の出自も秘密もすべてをさらけ出せない。

そうして彼は「本当はもっと近づきたいのに、近づけない」という矛盾の中で揺れ動き続ける。

その姿は、誰かを想いながらも“想うことしかできない”経験を持つ人なら、きっと胸に刺さる。

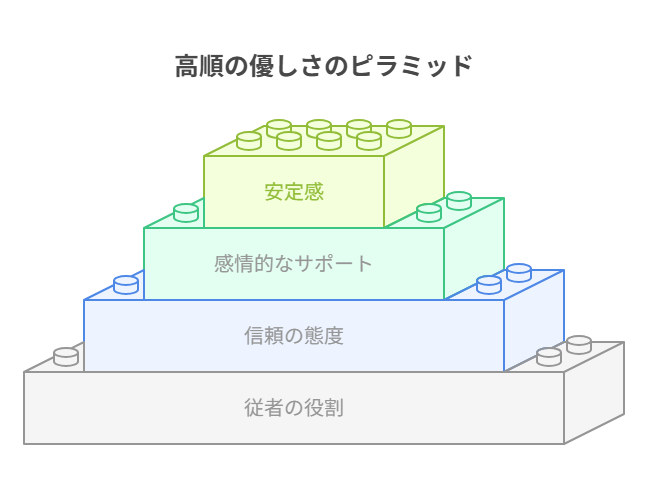

高順|沈黙の中にある優しさ

従者という名の支柱

高順は、壬氏の従者として常にそばに控える存在。その口数は少ないが、言葉よりも“態度”で信頼を示す人物だ。

宮中においては、表情を変えず、私情を挟まずに動くその姿はまさに“理想の従者”そのもの。

しかし、彼が本当に支えているのは壬氏の「任務」ではなく、彼の「心」であるということが、作中の何気ないやりとりからじんわりと伝わってくる。

“支えること”の強さ

高順は、誰よりも壬氏の素顔を知っている。そして、猫猫のことも静かに見守り、必要があればさりげなく助け舟を出す。

彼は“前に出ない”ことによって、逆に「信頼」という感情を読者に深く植え付けていくタイプのキャラクターだ。

その無言の優しさ、陰で誰かを支えるという誇り高い役割に、私たちは自然と「こんな人がそばにいてくれたら」という想いを重ねてしまう。

高順の存在が作品に与えているのは、“安定感”という名のやさしさなのだ。

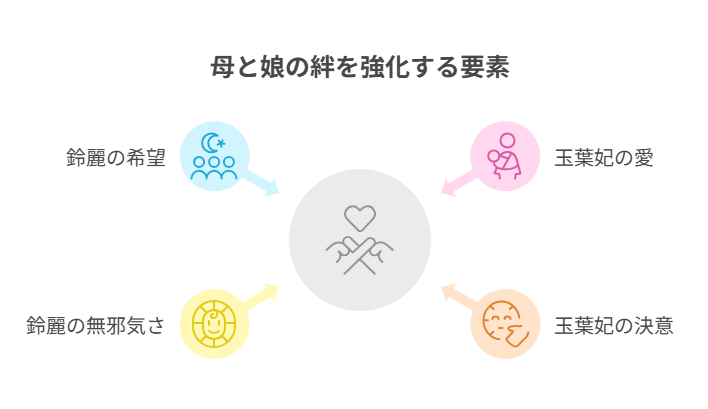

玉葉妃と鈴麗|母と子が織りなす尊い絆

玉葉妃の“愛と覚悟”

玉葉妃は、後宮における美と知性を象徴する存在であると同時に、一人の母としても深い情愛を持つ女性です。

皇帝からの寵愛を一身に受けながらも、それに驕ることなく、病に倒れた娘・鈴麗の命を救うために猫猫の力を信じて頼った姿は、地位や格式を超えた“母の決意”を感じさせます。

高貴な衣装を纏いながら、娘を案じるときだけは「ただの母」として涙をこらえる。

その静かな姿には、どこか“強く、やさしい人の在り方”が映し出されています。

鈴麗の笑顔が示す希望

鈴麗は、後宮という緊張感に満ちた空間の中に現れる、あたたかな光のような存在です。

無垢で、素直で、好奇心いっぱいに生きる姿は、猫猫や読者にとって“癒し”であり“希望”でもあります。

彼女の存在があるからこそ、玉葉妃は母としての強さを発揮し、猫猫もまた感情の奥深くにあるやさしさを取り戻していく。

鈴麗が発する一言の純粋さが、物語の中で多くの大人たちの心を動かしていることは、きっと誰もが感じたはずです。

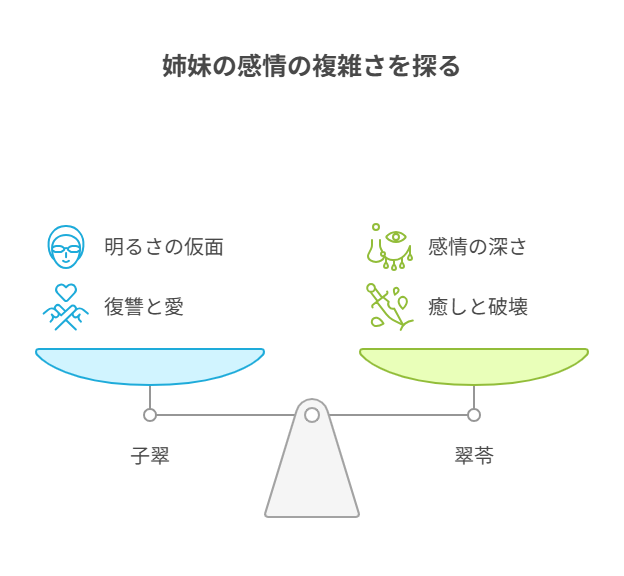

子翠と翠苓|明るさの裏にある復讐と愛

子翠の“仮面”とその正体

子翠は、物語の序盤では陽気で無邪気な下女として登場します。

虫を愛し、人懐っこく猫猫に接する彼女は、まるで後宮の空気を一瞬だけ和らげる“風”のような存在でした。

しかし、彼女の正体は後に明かされる。

彼女は楼蘭妃、すなわち皇帝の妃のひとりであり、反乱を企てる家系に生まれた女性でもあります。

その明るさは仮面だったのか、それとも本心だったのか。

無邪気な笑顔の裏で、彼女は家族の復讐と姉への複雑な想いを抱えて生きていた。

その“矛盾を受け入れて生きる”という姿に、私たちは強く惹かれ、そして切なさを感じるのです。

翠苓の毒と慈愛の狭間

子翠の姉・翠苓もまた、複雑な感情を内に秘めています。

毒に精通し、薬を扱う冷静な女官としての顔を持ちながら、内面には“家族への怒り”と“妹への慈しみ”が同居している。

彼女が開発に携わる“回魂丹”は、まさに命と死、希望と絶望の間にある象徴であり、それを操る彼女の存在自体が「癒しと破壊」の象徴でもあります。

妹と再会した時の、あの抑えた表情と震える声。

それは、毒を飲み干してきた者にしか見せられない“感情の底”だったのでしょう。

二人の関係は、傷だらけでありながら、どこまでも深く、美しい。

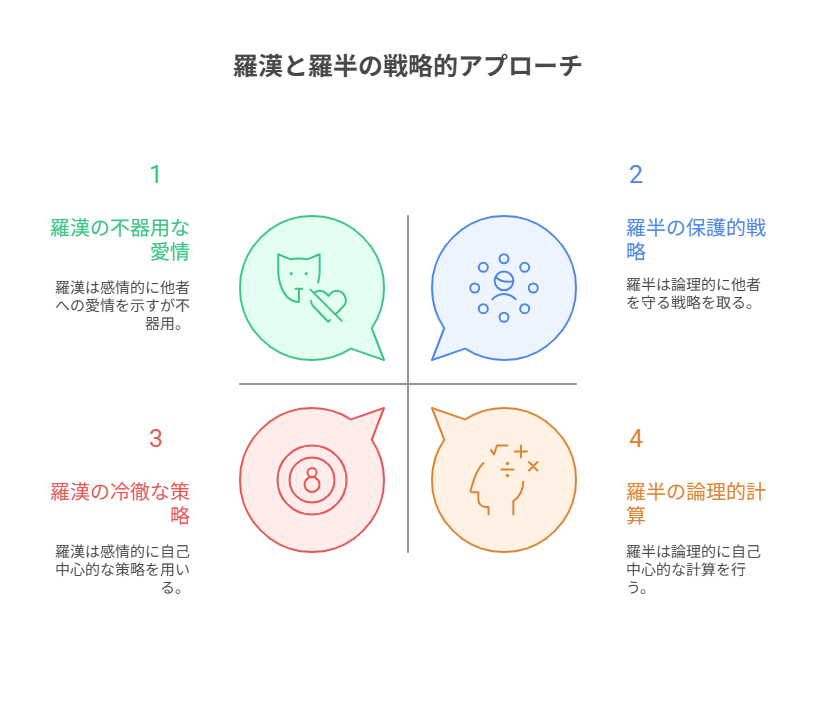

羅漢と羅半|“血”の重みを背負う者たち

羅漢の策略と父性

羅漢は、猫猫の実父でありながら、彼女を「一個の存在」としてしか見ていないような、冷徹な軍師でもあります。

優れた策略家であり、人を“駒”として動かす非情さを持つ彼の姿に、猫猫は反発しながらもその知性を無意識に受け継いでいます。

しかし、娘を“側に置きたい”という一見自己中心的な欲望の裏には、血がつながった者への関心、そして親としての不器用な情愛が透けて見える場面もある。

愛し方を知らない父と、それを知りたくない娘──そんな“すれ違い”が、物語に切ない深みを加えているのです。

羅半が背負う計算と情

羅漢の甥・羅半は、物語の中でひときわ静かな存在ですが、その“静けさ”には芯の強さが宿っています。

数字を愛し、論理に従って動くその性格は、羅漢と似ていながらも、彼は誰かを“傷つけずに守る”ために知性を使おうとする姿勢が見えます。

羅漢が「未来を変えるために人を動かす」のに対して、羅半は「人を守るために自分を変える」。

そのスタンスの違いこそが、彼らの世代を超えた“父性の在り方”の問いにもつながっているように思えるのです。

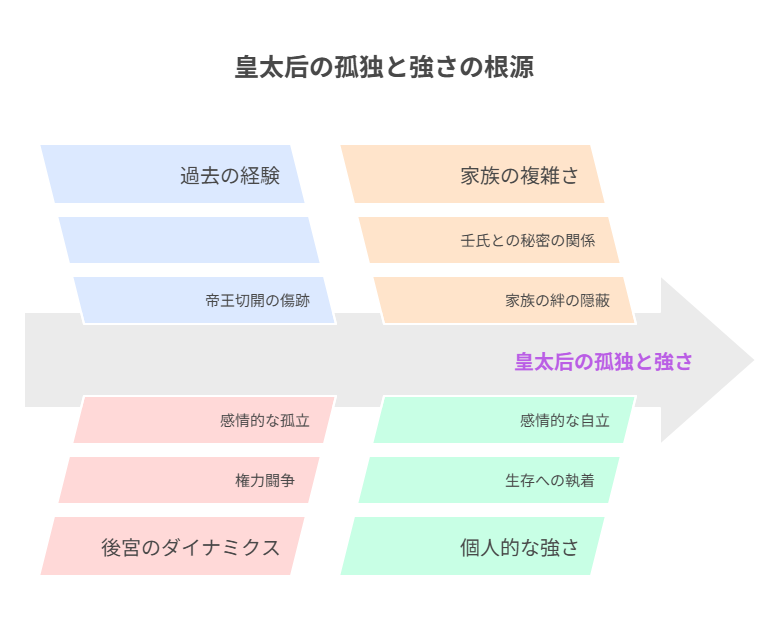

皇太后|後宮に残された少女の記憶

帝王切開の痕と過去

皇太后は、今でこそ後宮で絶対的な威厳を持つ存在として描かれていますが、彼女の過去は決して順風満帆なものではありません。

彼女は、少女のまま皇帝の妃となり、帝王切開という当時としては命を賭けた出産を経験します。

その傷跡は肉体にだけでなく、心にも深く残っており、彼女が“強く在ること”に執着する理由は、そこに根ざしています。

強くなければ生きられなかった。

誰にも頼れず、誰にも甘えられずに歩んできた道のりを思えば、彼女の静かな眼差しの奥にある“少女の記憶”が、より一層切なく映るのです。

壬氏を見守る“女帝の孤独”

壬氏は彼女の孫でありながら、そのことを知る者はほとんどいません。

皇太后は、その事実を胸にしまい、あえて彼に近づかないという選択をします。

それは“守るための距離”であり、“愛情の形”でもあります。

血縁であっても、後宮の論理はそれを無力化する──だからこそ、彼女は「何も知らないふり」を演じ続けるのです。

親として、祖母として、そして一人の女として──彼女が背負ってきた重さと、そこにある“報われなさ”は、時代も立場も違えど、読者の心を深く揺さぶることでしょう。

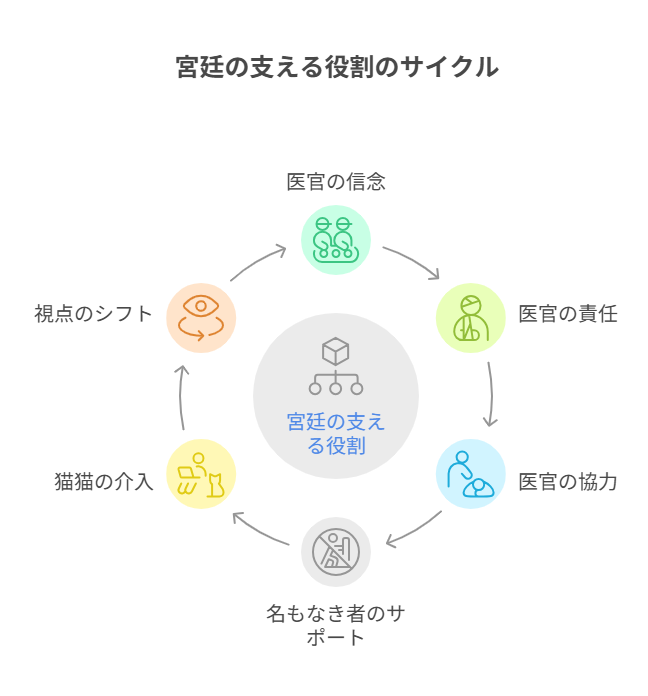

医局と後宮の脇役たち|支える者の物語

劉医官たちの信念

宮中で働く医局の面々──劉医官、揚医官、李医官──彼らは猫猫のように目立つことはありませんが、王宮の“命の現場”を守る最前線で働いています。

診断を下す責任、命を預かる重圧、そして薬の誤用ひとつで命運が分かれる緊張感。

彼らの存在があることで、後宮が“ただの美の競争”ではなく、“生きる場所”であることが強調されます。

特に猫猫と対立したり、時に協力したりする場面からは、彼らの中にもまた“自負”と“矜持”があり、専門職としてのリアリティが感じられるのです。

名もなき者たちのドラマ

後宮という巨大な舞台には、名前のない下女や侍女、文官たちが無数に存在しています。

彼らの物語は多く語られませんが、その“声なき営み”の上に、皇妃たちの煌びやかな日々が成り立っていることを忘れてはなりません。

とりわけ、猫猫が関わることで救われた名もなき人々──そのひとつひとつの出来事に、作品は「誰かが誰かを支えている」というやさしい真理を宿らせています。

名も知らぬ誰かの選択や葛藤に“目を向ける視点”が、本作の奥行きでもあるのです。

まとめ|心に宿る“もう一つの物語”

『薬屋のひとりごと』という物語が、ただの後宮ミステリーに留まらず、これほど多くの読者の心を捉えて離さない理由──

それは、事件の裏にある“人の心の揺れ”を、丁寧にすくい上げているからです。

猫猫の無骨なやさしさ。壬氏の仮面の奥の孤独。玉葉妃の母としての覚悟。子翠と翠苓の姉妹が抱える復讐と愛。

どのキャラクターも、完璧ではありません。不器用で、時に冷たく、迷い、傷つきながら、それでも“誰かのために”何かを選び取ろうとしています。

その姿に、私たちは自分の過去や大切な誰かを重ね、思わず胸が熱くなるのです。

きらびやかな宮廷の奥には、静かに息づく感情の物語がある。

それを知ったとき、物語の“読み方”が変わり、キャラクターへの“まなざし”がやわらかくなっていく──

そんな感覚を、この記事が少しでも届けられていたなら、何より嬉しく思います。

この記事のまとめ

- 猫猫や壬氏など主要キャラの背景と感情を深堀り

- アニメ版を軸に原作・漫画の要素も交えて解説

- キャラの行動に込められた“想い”が見えてくる

- 表面ではなく“心”で読む『薬屋のひとりごと』の魅力

- 読者自身の共感や記憶と自然に重なる構成