『薬屋のひとりごと』は、その緻密なストーリー構成だけでなく、登場人物たちに命を吹き込む声優陣の熱演によって、物語世界の奥行きが格段に増しています。

この記事では、猫猫や壬氏をはじめとした主要キャラクターの声の表現に注目し、演技の技術と感情の設計を深堀していきます。

登場人物たちの〈声〉が、視聴者の感情の奥底に静かに触れてくる。

そんな“聴くためのアニメ”としても、この作品は特別な魅力を放っています。

猫猫の理知と無垢を同時に孕んだ声。

壬氏の麗しさの裏にある孤独と覚悟。妃たちの誇り、皇帝の静けさ、高順の優しさ…。

それぞれの声が語る“語られない感情”にこそ、この作品の真価が宿っています。

この記事を通じて、「なぜあのセリフが耳に残ったのか?」「なぜあの沈黙に涙がこぼれたのか?」を紐解きながら、あなたの視聴体験をもう一段深くしてみませんか。

この記事を読むとわかること

- 『薬屋のひとりごと』声優陣の演技の魅力

- 猫猫や壬氏、高順たちの“声”に宿る感情設計

- 物語に深みを与える静かな芝居の効果

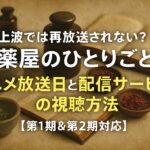

猫猫(マオマオ)役・悠木碧の演技分析

『薬屋のひとりごと』の物語の核となる猫猫(マオマオ)は、一見無愛想で毒舌、しかし内に熱い探究心と人間味を秘めたキャラクターです。

『薬屋のひとりごと』の物語の核となる猫猫(マオマオ)は、一見無愛想で毒舌、しかし内に熱い探究心と人間味を秘めたキャラクターです。

その複雑な人物像に命を吹き込んでいるのが、声優・悠木碧さんです。

悠木さんの演技でまず際立つのは、「感情を内に秘めた声」です。

猫猫は喜怒哀楽を表に出すタイプではなく、むしろ無表情か皮肉交じりの語りが多いのですが、悠木さんはその“抑えた感情”の中に、知性、好奇心、

そして時折こぼれる優しさを巧みに表現します。

たとえば序盤の“毒見役”としての冷静な分析トーンは、まさに薬師としての一面を象徴しています。

一方で、壬氏に対して見せるちょっとした動揺や焦り、花街出身ゆえの人生観が滲む語り口からは、彼女の“人間くささ”が垣間見え、視聴者にじんわりとした共感を呼び起こします。

特筆すべきは、第18話の“涙を堪える”芝居。あえて声を震わせず、しかし明確に“泣いていることが伝わる”という演技は、悠木碧さんの演技力の高さを物語っています。

「感情を抑えることで、逆に感情が伝わる」まさに猫猫というキャラクターにふさわしい表現です。

また、コメディシーンで見せるキレのあるテンポや、“毒物オタク”としてテンションが上がるシーンの変化も見逃せません。

悠木さんの多彩な声の演出により、猫猫というキャラは“ミステリアスで知的なのに愛嬌もある”という唯一無二の存在感を放っています。

猫猫のセリフは、聴くたびに新たなニュアンスを感じ取れる。

そんな“聞き返す価値のある声”を生んだ悠木碧さんの演技は、まさに『薬屋のひとりごと』という物語の根幹を支える「静かな主張」なのです。

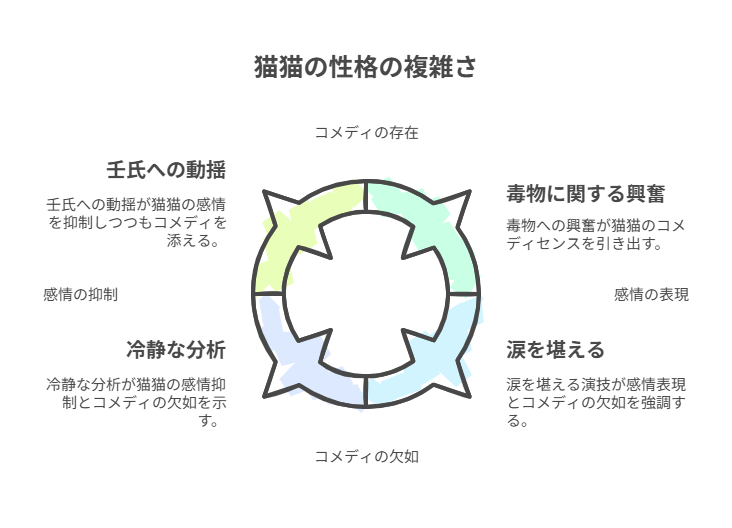

壬氏(ジンシ)役・大塚剛央が描く「美貌の宦官」

“宦官にして美貌の男”という一見ミスマッチな設定を、絶妙なバランスで成立させているのが、壬氏というキャラクターです。

そしてその魅力の鍵を握るのが、声優・大塚剛央さんの演技です。

壬氏の登場シーンは常に「気品」と「艶(あで)やかさ」に彩られています。

大塚さんは、端正で透明感のある声質でこの麗人像を体現するだけでなく、その声の奥に秘めた「違和感」や「仄暗い情熱」までも含ませることで、視聴者に“この男はただ者ではない”という印象を与えます。

特に印象深いのは、猫猫と二人で話す場面における“声の距離感”です。

あえて親しげすぎず、しかし時に揺さぶるような響きを混ぜてくることで、壬氏の「探る者としての姿勢」と「個人的な好意」の両面を演じ分けています。

これは猫猫との距離感をめぐる物語上の緊張を、声だけで表現しているとも言えます。

また、怒りや葛藤を抱える場面においても、大塚さんは感情を爆発させるのではなく、抑制と語気の変化で“怒りの質”を表現。

特に第31話での正体の告白シーンでは、声に込められた「自覚」「覚悟」「諦め」が混ざり合い、壬氏の孤独と複雑な立場を強く印象づけました。

壬氏というキャラは、表面の「完璧さ」の裏に、人間的な傷と矛盾を抱えています。

大塚剛央さんの演技は、その二重性を余すことなく描き出し、ただの“美男子”で終わらせない「声の演技によるキャラの深化」を実現しているのです。

彼の声には、静かな色気と、傷ついた者の重みがある。

それが、壬氏というキャラクターを“謎にして共感可能な存在”へと昇華させた、大塚剛央さんの真骨頂なのです。

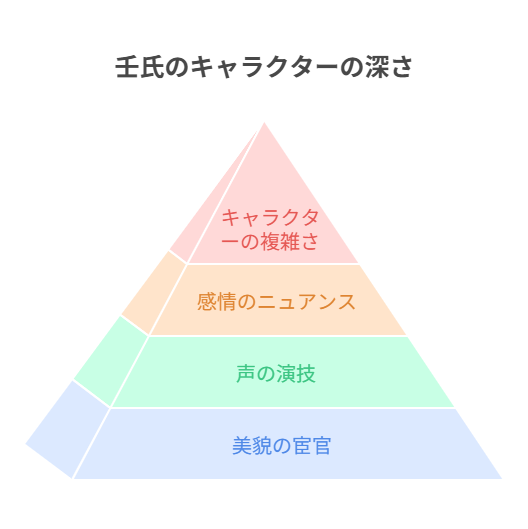

後宮の妃たち 玉葉妃・梨花妃・里樹妃ほか

『薬屋のひとりごと』は、ミステリーと医療知識だけでなく、後宮に生きる女性たちの静かなる闘いや絆にもスポットが当たります。

それを支えているのが、妃たちの“声による人物描写”です。声優陣の演技は、それぞれの妃が背負う立場と内面の重みを、豊かに響かせています。

まず、猫猫が最も長く仕える玉葉妃(ギョクヨウヒ)は、種﨑敦美さんが演じます。

玉葉妃の「聡明で母性的な優しさ」と「皇帝から最も寵愛される威厳」を、種﨑さんは極めて柔らかく、しかし芯のある声で体現しています。

特に第22話の妊娠が判明するシーンでは、ほのかな喜びと不安の入り混じった感情を繊細に表現。声の揺らぎが、玉葉妃の“人間らしさ”を際立たせました。

一方で、梨花妃を演じる石川由依さんは、“孤高で理知的な賢妃”の性格に寄り添うような、端正で落ち着いたトーンが印象的です。

病に倒れ、猫猫の助けで回復するシーンでは、感謝や屈辱、そして誇りが複雑に絡むセリフに、緩急と余白をつけた巧みな演技が光ります。

石川さんの持つ“冷静の中の情熱”が、梨花妃の「品位ある強さ」に説得力を与えていました。

里樹妃は、木野日菜さんが担当。

幼さと純粋さ、そして“後宮でどう生きるべきか”という戸惑いを、柔らかな声と微細なニュアンスで演じています。

特に猫猫との対話では、「人として信頼したい」という気持ちが、言葉の“間”に表れ、視聴者の共感を誘いました。

これら妃たちの“女性としての在り方”は、それぞれの声から浮かび上がってきます。

気品、葛藤、優しさ、恐れ。それぞれ異なる質の感情が、声優たちの演技によって静かに交差し、物語に豊かな層を与えているのです。

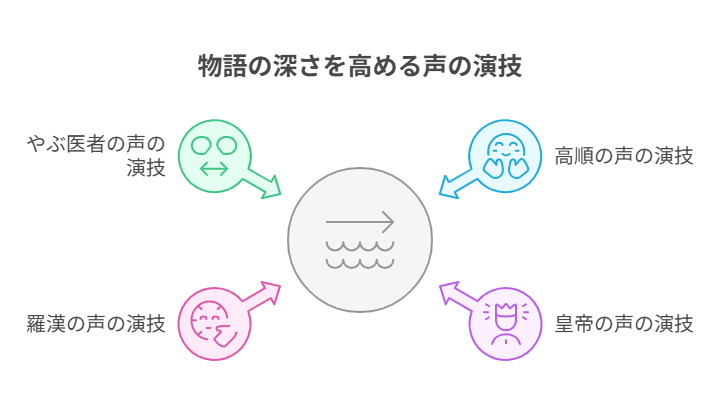

深みを添える声の演技 高順・皇帝・羅漢たちの存在感

『薬屋のひとりごと』という物語において、主軸を担うキャラクターたちの陰で、物語に静かな厚みと深度を与える人物たちが存在します。

高順、皇帝、羅漢。

彼らは饒舌ではなく、むしろ「語らないこと」で多くを伝える男たちです。

そしてその沈黙や抑制の奥にこそ、声優の演技という精密な感情設計が息づいています。

高順(ガオシュン)を演じるのは、小西克幸さん。

壬氏の忠臣であり、武官でありながら柔らかな配慮を見せる高順は、「後宮の“緩衝材”」ともいえる存在です。

小西さんの演技は、常に一歩引いた位置から人々を見守るような安心感を漂わせ、セリフそのものではなく“声のトーン”で信頼を築いているのが特徴です。

特に印象的なのは、猫猫との会話でごくわずかに“間”を置くシーン。無言で頷くような空気を、声だけで表現しているその演技には、言葉以上の人間関係が詰まっています。

高順の存在は、物語における「秩序」や「信義」の象徴であり、小西さんの声がそれを裏付けています。

抑えた芝居の中にある“芯”こそが、高順という人物を強く、優しく成立させているのです。

次に皇帝(僥陽)を演じるのは、遠藤大智さん。

『薬屋のひとりごと』の中で、皇帝はどこか“神秘的な遠さ”を保つ存在です。

遠藤さんの演技は、その距離感を“声の密度”で表現しています。

言葉数こそ少ないものの、ひとつひとつの発音に重みがあり、聞き手に「発言の余韻」を残す声の質感が際立ちます。

注目すべきは、猫猫との邂逅時や、彼女の機転を評価する場面。

その語り口には、帝としての「高み」だけではなく、ひとりの父親としての“静かな感動”が含まれており、わずかな声の柔らかさでそれを示しています。

遠藤さんは「皇帝」という人格の中に“人間味”をさりげなく差し込むことで、物語の中盤以降の空気を一変させるほどの演技力を見せています。

そして最も濃密な感情の声を響かせるのが、羅漢を演じるのは、桐本拓哉さんです。

羅漢は軍略に長けた男であり、猫猫の実父であり、そして自己愛と狂気、愛情と傲慢が複雑に絡み合った存在。

その重層的なキャラクターを、桐本さんは“場面ごとに異なる音色”で演じ分けています。

たとえば部下を従える場面では「支配者としての冷徹さ」、

猫猫と対峙する場面では「親としての不器用な情」、

そして過去に向き合う場面では「悔恨と諦念」がにじみ出る。

その三重奏のような演技は、羅漢という人間の“解釈の余白”を声で残すという、極めて高次元な芝居です。

桐本さんの声は、聞き手の中に「この人をどう捉えるべきか」という問いを残します。

その問いこそが、羅漢というキャラクターの本質であり、作品にとっての“混沌”を象徴する存在でもあるのです。

また、やぶ医者(浜田賢二)や羅門(家中宏)といった花街や外廷に生きるキャラクターたちも、それぞれの“人生の音”を声で語っています。

特に浜田さんの演じるやぶ医者は、軽妙な語り口と含みのある声音の切り替えが見事で、“表の軽さ”と“裏の知恵”を両立する役どころにぴったりです。

『薬屋のひとりごと』の中で、彼ら“多くを語らぬ男たち”が物語に添えるのは、セリフではなく「残響」です。

彼らの声が放つ静かな存在感は、作品全体に「深さ」という名の奥行きを与えてくれます。

その声を聴いたとき、私たちはただ物語を“知る”のではなく、“感じる”という体験に変わるのです。

第2期からの追加キャストとその演技力

『薬屋のひとりごと』第2期では、後宮から外廷へと物語の舞台が広がり、新たな人物たちが続々と登場しました。

それに伴い参加した声優陣もまた、作品に新たな音色と深みを与えています。

この章では、第2期から加わったキャラクターとその演技について掘り下げていきます。

まず注目すべきは、子翠(ズースイ)を演じる瀬戸麻沙美さん。

鋭さと哀しみを同時に感じさせる演技で、“ただの情報屋ではない女”というキャラの輪郭を濃く描き出しています。

瀬戸さんの声には、過去を背負うキャラクター特有の“音の重さ”があり、猫猫とのやり取りにも、女性同士の皮肉と理解が交錯する緊張感が生まれています。

続いて、姶良(アイラ)役のLynnさんは、芯の強い女武官という役どころを、凛とした声で演じています。

彼女の存在が物語に“正義と公”という軸をもたらしており、猫猫との“女同士の対照性”が浮かび上がる構造にもなっています。

愛凛(アイリン)を演じる原由実さんは、優雅で静かな口調の中に「この人もまた策士かもしれない」という気配を忍ばせており、演技の静と動のバランスが見事です。

登場頻度こそ多くないものの、記憶に残る声の一つと言えるでしょう。

また、羅半(ラハン)を演じる豊永利行さんは、どこか軽妙な雰囲気を漂わせつつ、その裏に“本気を隠している人間”としての含みを持たせています。

情報戦が絡む場面では、その声に潜む“本音の不透明さ”が視聴者の緊張感を煽ります。

さらに、第2期の感情的クライマックスを担ったのが翠苓(スイレイ)役の名塚佳織さんです。

翠苓は過去に傷を抱えた女性であり、その“語らぬ感情”を声だけで演じ切る名塚さんの芝居には、多くの視聴者が心を揺さぶられました。

特に「あなたみたいに強くない」というセリフには、静かで、けれど圧倒的な痛みが込められていました。

第2期から加わったキャスト陣は、それぞれが“声だけで過去を語る”ことができる演者たちばかりです。

新たな舞台に立つ人物たちが、なぜそこにいるのか。彼らの声が語る「物語の行間」は、視聴体験にさらなる深みと余韻をもたらしています。

声優陣の演技に見る『薬屋のひとりごと』の感情設計

『薬屋のひとりごと』がここまで多くの視聴者の共感を呼び、心に残る作品となっているのは、物語の構造やキャラクター造形だけでなく、「感情の余白」が精密に設計されているからにほかなりません。

そして、その“感情設計”の最前線に立つのが、声優陣の演技です。

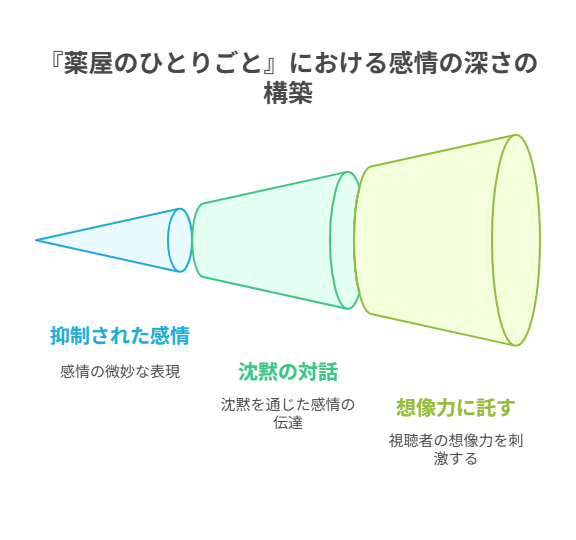

この作品では、登場人物たちが大きな感情を爆発させるシーンは実は少なく、むしろ「言葉にしない」「表情を崩さない」中にこそ、真の感情が宿っています。

声優たちはその抑制された演技の中に、声の揺らぎ、間、トーン、息遣いといった繊細な表現を込め、キャラクターの“心の奥”を伝えています。

たとえば猫猫の冷静さと好奇心、壬氏の完璧さの裏の孤独、玉葉妃の優しさと誇り、翠苓の傷と恐れ。

こうした多層的な感情は、脚本や演出だけでは表現しきれない部分です。それを可能にしているのは、「声の演出=感情の翻訳者」としての声優の力です。

また、本作では“声と声のぶつかり合い”ではなく、“声と沈黙の対話”が多用されています。

たとえば猫猫と壬氏のすれ違いのシーンでは、互いの沈黙がむしろ強烈な感情を帯びて響きます。これは、声優たちが「語らぬことで語る」高度な技術を用いているからこそ成立する演出です。

さらに、第2期では過去を背負う人物が多数登場し、「語ること」「語らないこと」がそれぞれに意味を持ち始めます。

名塚佳織さん、瀬戸麻沙美さん、豊永利行さんらの演技には、“視聴者の想像力に託す感情”が込められており、見る者の心に静かに波紋を広げていきます。

『薬屋のひとりごと』の声優たちは、単なる「声の再現者」ではありません。

彼らは感情を運び、沈黙の中に物語を宿し、そして“余白に共感を植え付ける”存在です。

この静かで深い感情設計こそ、本作が多くのファンの心に響く理由のひとつなのです。

まとめ:声の表現が導く“深層の薬効”

『薬屋のひとりごと』という作品は、一見すると“毒と薬のミステリー”の顔を持ちながら、その本質には“人間を描く物語”があります。

そしてそれを支えているのが、声優たちの演技という「音の薬効」です。

悠木碧さんが演じる猫猫の、無表情な中に宿る好奇心。大塚剛央さんが演じる壬氏の、美しさの裏に隠された孤独。

種﨑敦美さん、石川由依さん、木野日菜さんらが描く妃たちの複雑な女性像。

さらに、脇を固める小西克幸さん、能登麻美子さん、名塚佳織さんらの“沈黙の演技”。

それぞれの声が、言葉では語り尽くせない感情を、温度と質感を伴って私たちの耳に届けてくれます。

だからこそこの作品は、「ただ観る」ではなく「聴いて感じる」物語として、深く心に残るのです。

物語が終わっても、彼らの声が頭に残っている。

それは、声優たちが放った感情の“薬”が、静かに、そして確かに、視聴者の中に効き続けている証なのかもしれません。

あなたの耳に残った“ひとこと”は何でしたか?

そのひとことが、あなたの感情に触れたとき、そこにはもう、ひとつの“物語”が生まれているのです。

この記事のまとめ

- 『薬屋のひとりごと』の声優演技を徹底考察

- 猫猫・壬氏・妃たちの“声の感情設計”に注目

- 高順・皇帝・羅漢らが物語に与える深みを分析

- 演技に宿る沈黙や余白の表現力を解説

- 声優の技術がキャラクターの奥行きを支える

- 感情を“語らずに伝える”芝居の魅力に迫る