“鬼”とは、ただの敵なのか。

それとも、誰かの想いが変質した「もう一つのかたち」なのか。

『鬼人幻燈抄』第9話「花宵簪(後編)」は、物語の根幹に揺さぶりをかける一話だった。突如現れた謎の異能者・秋津染吾郎。彼が操る犬神との異能戦の果てに明かされるのは、“付喪神使い”という存在。そして、物に宿る想いが“鬼”を生むという世界の真実。

この記事では、戦闘描写に込められた心理的テーマと、秋津が問いかけた“存在の再定義”に焦点をあてて解きほぐしていく。

問われているのは、倒すべき“敵”ではない。

その想いと、どう向き合うべきかだ。

この記事を読むとわかること

- 秋津染吾郎の異能と犬神の正体

- 奈津の変化と“簪”が秘める記憶の意味

- 甚夜と犬神の戦闘が描く異能バトルの魅力

秋津染吾郎の正体 “付喪神使い”が示す世界観の深層

鬼人幻燈抄第9話の鍵を握る存在。それが秋津染吾郎だった。

彼は奈津に簪を渡した謎の男として、これまで物語の影に潜んでいたが、いよいよ甚夜の前にその姿を現す。

だが彼がもたらしたのは、単なる敵の出現ではない。“鬼とは何か”という定義そのものを揺るがす問いだった。

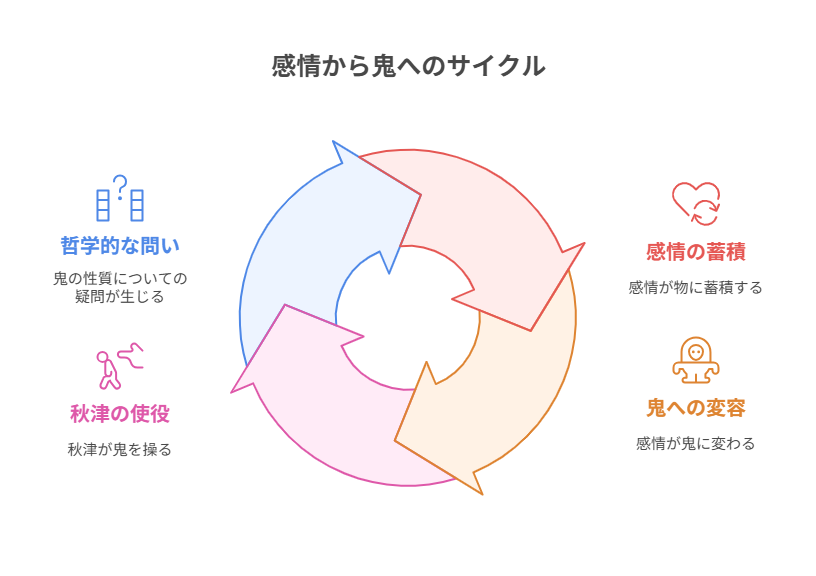

「物に宿る想いを鬼に変える」異能の本質

秋津が操るのは、三匹の犬神。見た目こそ異形だが、その正体は「物に宿る想念」を顕現させた存在だった。

人の強い感情が、長年使われた道具に染み込むことで“鬼”へと姿を変える。これが秋津の異能「付喪神使い」だ。

つまり、鬼とは単なる怪異ではなく、人間の記憶や未練、愛情や憎悪が具現化したもの。そして秋津は、それらの想いを“使役”する者であった。

この瞬間、「鬼=外敵」という物語の前提は崩壊する。

それはもはや、善悪の問題ではなく、「どう生きたか」「何を遺したか」という哲学へと変質していく。

三代に渡る「術」の継承と、道具に宿る魂の哀しみ

秋津の力は一代限りの偶発ではない。祖である初代は、職人だった。

彼が生み出したのは、人と道具の“対話”から生まれる術。第二代、そして三代目である秋津へと受け継がれたそれは、異能というより“文化”に近い。

この技を受け継ぐことは、力を得ることではなく、他人の想いと共に生きることを受け入れる覚悟でもある。

犬神たちは強力な力を持つ一方で、その根底にあるのは、誰かが長く抱えてきた“声にならなかった感情”。

それを扱うということは、人の痛みや未練を、力として使うことへの葛藤と常に隣り合わせである。

秋津は冷徹に見えて、どこか痛みを知っている者だった。

その理由が、“継がれた術”の重さにあると知ったとき、彼は敵ではなく、もう一つの「生き方」に見えてくる。

奈津と簪の伏線が語る“想い”の影響力

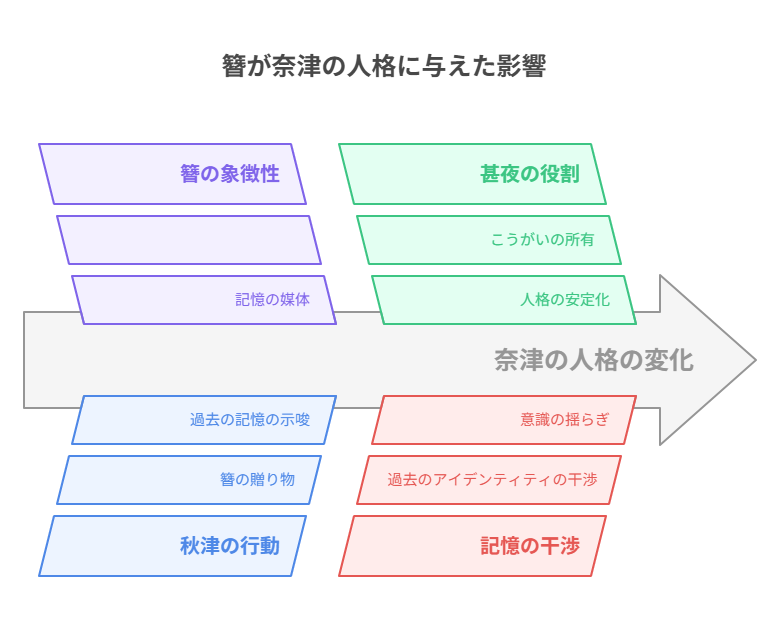

第9話で明かされたもう一つの鍵が、奈津に渡された簪(かんざし)だった。

それは単なる髪飾りでも装身具でもない。

秋津が渡したその品は、奈津の人格や記憶すら変質させるほどの“何か”を帯びていた。

簪とかんざしの役割が“人格”に与えた変化

奈津は簪を身に着けた直後から、明らかに言動が変化していた。

「お兄様」と呼びかけ、まるで過去の誰かをなぞるような態度を見せる。

その変化は一時的な錯覚ではなく、“簪に触れたことで、別の想いが奈津に重なった”と解釈できる。

秋津が口にした「こうがい」の存在もまた、重要な示唆を与える。

簪と対になる髪具としての“こうがい”を甚夜が持つことで、奈津の人格がもとに戻ったように描かれた。

つまり、簪には記憶の媒体としての役割があったのだ。

「兄」と呼ばせたのは誰の記憶?アイデンティティの揺らぎ

「兄様」と奈津が口にしたとき、その言葉は彼女の意志だったのか?

あるいは、簪に宿っていた別人の記憶が、彼女の意識に干渉した結果だったのか。

この揺らぎが、第9話に“ホラーでも異能でもない、人間的な不安”を与えていた。

人格とは、自分だけのものではないのか。

物に宿る想いが、時にそれを上書きする。『鬼人幻燈抄』は、そうした“記憶の重なり”が生む曖昧さに迫ろうとしている。

奈津というキャラクターは、このエピソードで「誰かの想いを媒介する存在」となった。

その姿は、付喪神と同じように、「記憶を残す器」として描かれていたようにも思える。

甚夜 vs 犬神三体 “隠行”と“疾駆”が交差する戦術美

付喪神使い・秋津が従える犬神三体と、甚夜の異能が真正面から激突する第9話。

静かだった物語に突然流れ込んできた緊張と加速。

しかしこのバトルは、単なる力比べではなかった。異能の“仕組み”と“心理”が複雑に絡み合う、戦術の応酬だった。

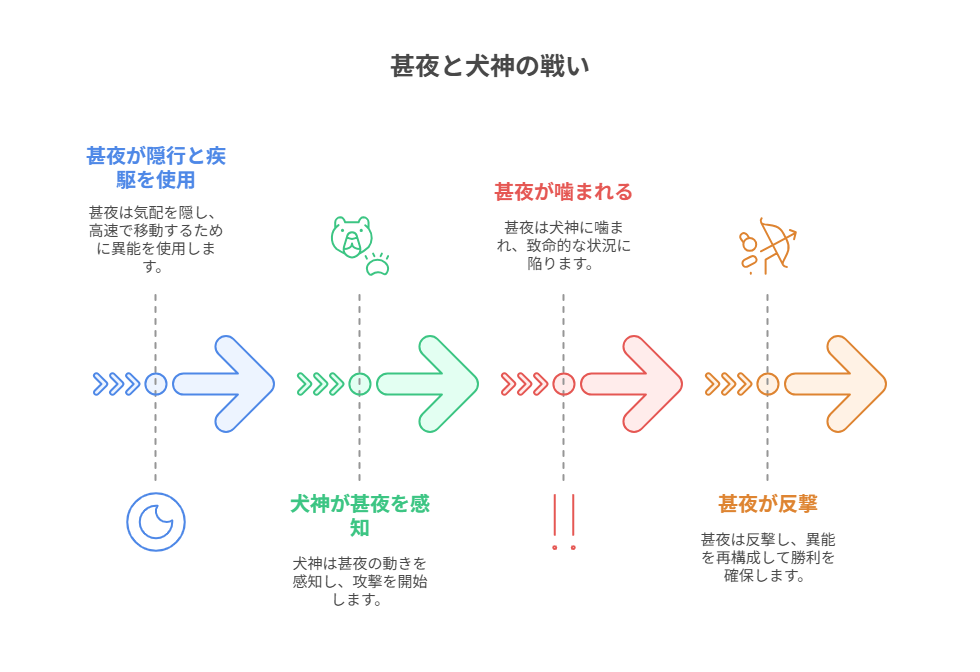

瞬間移動と気配遮断のコンボが見せた緊迫の応酬

甚夜が用いたのは、彼の得意とする2つの異能「隠行(おんぎょう)」と「疾駆(しっく)」。

「隠行」は気配を完全に絶ち、相手の視界と感覚から外れる術。

「疾駆」は一瞬で距離を詰め、対象に肉薄する高速移動。

この2つを組み合わせたとき、甚夜は“見えないまま飛ぶ刃”のような存在へと変貌する。

だが犬神たちも、ただの化け物ではない。鋭敏な感覚と連携の動きで、甚夜を正確に捉えようと襲いかかる。

気配を断っても、速度で翻弄しても、完全に振り切ることはできない。

そこには、命を賭けた知恵比べとしての戦闘が成立していた。

窮地からの反撃に見えた、甚夜の知略と覚悟

戦況が大きく動いたのは、甚夜が犬神に喉元を噛まれた瞬間だった。

肉体的には致命的、精神的にも“破られた”ことを意味するその一手。

しかし甚夜はそこで折れなかった。むしろ、その瞬間こそが逆転の起点だった。

反撃は衝動的ではなく、明確な意志を持った判断だった。

「隠行」の静と、「疾駆」の動を制御し、自らの異能を“勝ち筋”として再構成したのだ。

この描写から見えてくるのは、甚夜の強さではなく、「生き残るために、思考を止めない覚悟」だった。

だからこそこの戦いは、ただの異能バトルではない。

甚夜という人物の「選択と構築」を見るための、ひとつの舞台装置として機能していた。

秋津との対話が描く、“異能”と“人間性”の対比

第9話の終盤、戦いが一段落した後に交わされる、秋津と甚夜の短い会話。

ここにこそ、このエピソードの“核心”が潜んでいる。

力の応酬が終わったあと、残されたのは、「何のために異能を使うのか」という根源的な問いだった。

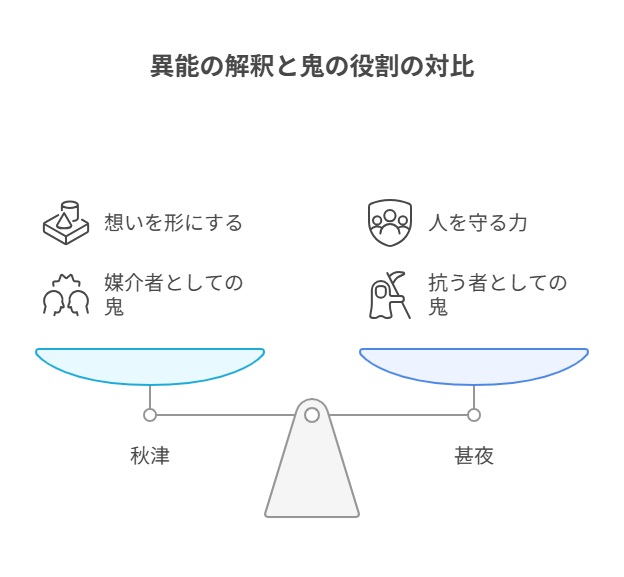

使い手の想いで変わる“鬼”の定義

秋津は言う。「物に宿る想いを、形にしただけだ」と。

それはすなわち、鬼という存在が、使い手の“解釈”によって意味を変えるということを示している。

甚夜が鬼に“抗う者”なら、秋津は“理解する者”。

そしてその違いは、彼らが異能に込めた想いの差異にある。

甚夜にとっての異能は、“人を守るための力”。

秋津にとっては、“遺された想いに応える手段”。

どちらが正しいわけでもない。ただ、鬼という存在を、どう見ているかが明確に分かれる。

秋津の言葉ににじむ“破壊者”と“創造者”の違い

印象的だったのは、秋津が甚夜に告げた「君は危なそうには見えない」という言葉だ。

そこには敵意ではなく、“おまえはまだ、壊すことを選ばない人間だ”という評価が込められていたように思える。

秋津は鬼を生み出す異能を持ちながら、無差別な破壊者ではない。

むしろ、想いを汲み取り、応えようとする“媒介者”として描かれていた。

だからこそ、彼の異能はどこか優しさと哀しさを帯びていたのだ。

一方で、甚夜は人間に近づこうとする鬼。

その立場は対照的でありながら、「鬼とは何か」「人とは何か」を見つめる姿勢には共通点があった。

この会話にこそ、本作がただの異能譚ではなく、人の心の在り方を描く物語であることが、静かに刻まれていた。

平成のラストシーンが照らす、時代と血の連なり

異能の応酬が終わった後、物語は突如として平成の現代へと時を跳ねる。

そこにあったのは、神社と巫女、そして“夜”の名を受け継ぐ少女の姿だった。

この場面は、過去と現在がひとつの時間軸に回帰するような、不思議な余韻を残す。

女は必ず“夜”の名を継ぐ神社の伝統とは

巫女として描かれた母子、その傍らに語られるのは、「女には必ず“夜”の字を入れる」という神社の因習。

これは、ただの名付けではなく、血脈と役割を繋ぐ“縛り”の象徴だ。

鬼と人間の境界に生きた甚夜という存在が、どこかでその系譜を継いでいたのだとすれば。

ここで描かれた「夜の名」は、“記憶”と“役割”を未来へ手渡すための印であった。

名は想いを残す容れ物であり、夜の名を継ぐことは、物語を終わらせないための祈りでもあったのかもしれない。

制服姿の甚夜が語る、「変わらぬものなどない」真意

場面は神社に現れた制服姿の甚夜へと移る。

あの甚夜が、今もこの現代に姿を現すという事実だけで、物語の時間軸は大きく揺さぶられる。

彼は言う。「変わらないものなんて、どこにもない」と。

それは過去に生きた鬼としての悔いか、あるいは想いを遺された者としての自省か。

だが同時に、その言葉はどこか救いを帯びていた。

時代が変わっても、人が遺した想いは消えない。

鬼も、道具も、名も、祈りも、何かを宿したまま、生き続けている。

そう語る甚夜の背中には、過去から未来へと“橋を架ける者”としての使命が滲んでいた。

鬼人幻燈抄 第9話まとめ “鬼”の存在に宿る想いを解き明かす

第9話「落下傘」は、ただの“異能バトル回”にとどまらない。

秋津という新たなキャラクターがもたらしたのは、「鬼とは何か」「想いとは何に宿るのか」という物語の中核への問いかけだった。

そしてその答えは、視聴者一人ひとりの中に委ねられる。

秋津の登場で揺らぐ「敵と味方」の境界線

これまで“鬼”は倒すべき存在、対処すべき脅威として描かれていた。

だが秋津の存在は、その前提を静かに揺さぶってくる。

鬼とは、誰かの想いが生んだ「余韻」なのかもしれない。

ならば、それを壊すことだけが正義なのか?

秋津は、そんな問いを甚夜、そして視聴者に投げかけた存在だった。

奈津の人格変化、甚夜の苦悩、異能バトルすべてが“問い”だった

簪に引き寄せられる奈津の変化。

戦いの中で、喉元を噛まれながらも“理性”を失わなかった甚夜の決断。

それらはすべて、「自分とは誰か」「どこまでが自分なのか」というアイデンティティの問いに繋がっていた。

鬼を斬ることで守れるもの。

鬼と向き合うことで見えるもの。

そして、人が鬼を生むとしたら何をもって、それを“異能”と呼ぶのか。

この物語が向かう先にあるのは、「想い」によって世界がかたちづくられているという、深くて優しい仮説なのかもしれない。

甚夜が見つめた“花宵”の向こうにある答えは、観る者一人ひとりの中に残り続ける。

この記事のまとめ

- 秋津染吾郎の登場で鬼の定義が揺らぐ

- 奈津の変化に宿る“簪”の記憶が鍵

- 甚夜と犬神三体の戦闘が緊迫の見どころ

- 秋津との対話が異能と人間性の対比を描く

- 平成パートでは“夜”の名が系譜として継がれる

- 制服姿の甚夜が語る「変わらぬものなどない」

- バトル・感情・哲学が交差する重層的エピソード