「片田舎のおっさん、剣聖になる」第12話は、ただの剣戟ではありませんでした。

“裏切り”のように見えた行動の裏にあった葛藤、“剣聖”と呼ばれる者の覚悟、そして、どんなに戦っても変わらない日常の温もり。

この物語のラストは、華やかな勝利ではなく、心にじんわり残る「優しさ」の形を私たちに問いかけてきます。

この記事を読むとわかること

- ロゼが選んだ“裏切り”の本当の理由

- ベリルが示した“剣を収める強さ”の意味

- 戦いの先にある、静かな日常と心の回復

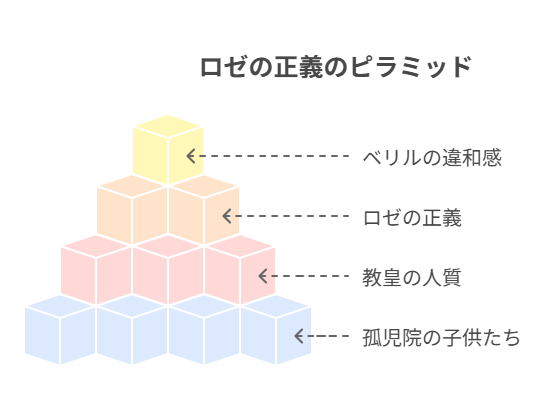

ロゼが裏切った理由と、その裏にあった「正義」

ベリルの前に立ちはだかったのは、かつての弟子・ロゼ。

剣を交えるその瞬間まで、ベリルは信じたかったのでしょう。

しかしロゼの語る“正義”は、もはやかつて共に過ごした道場の記憶とは交わらない別の現実でした。

人質となった子供たちと、ロゼの選択

ロゼはただ裏切ったのではありませんでした。

彼女は教皇に子供たちを人質として握られていたのです。

孤児院の子供たちを守るため、そして彼らが飢えに苦しむことのない社会を築くため、彼女は権力と取引をした。

それは剣の道とは違えど、彼女なりの“正義”のかたちだったのかもしれません。

しかしその選択は、かつての師、ベリルの目にどう映ったのか。

ベリルが見抜いた違和感と、揺らぐ師弟の絆

ベリルは、ロゼが刺客を討った時の動きに小さな違和感を覚えていました。

それは剣士としての直感であり、そしてなにより師としての勘。

ロゼは「子供たちを守るため」と言い張り、ベリルは「人を守る剣を教えたはずだ」と語りかける。

すれ違いはあったとしても、ベリルは剣を通してロゼに“正義の再定義”を託したのです。

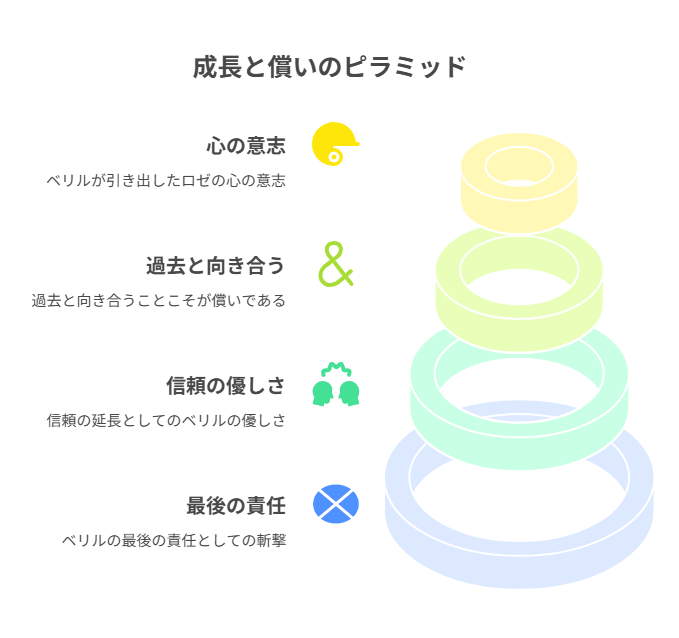

「君を斬るよ」 ベリルの覚悟とロゼへの願い

「君を斬るよ」とベリルが言ったとき、その言葉は冷酷な断絶の宣言ではありませんでした。

それは、かつて自分が剣を教えた弟子に向ける“最後の責任”であり、迷いを断ち切る覚悟の一撃だったのです。

けれどその奥底には、「これ以上、お前を傷つけたくない」という祈るような想いが潜んでいました。

剣聖の技と、斬れない情のはざま

戦いは決して互いを痛めつけるためだけのものではありません。

ロゼの盾はベリルの鋭い一撃を受け止め、その守りの技は並の騎士では見抜けないほど巧妙でした。

それでもベリルは、要所を突きながらも、ロゼに深い傷を残さないよう戦っていたように感じます。

そこにあったのは、情けではなく、信頼の延長としての優しさだったのかもしれません。

ロゼが見つけたもう一つの戦い方

敗北を悟ったロゼは、自分の責を清算したいと口にします。

けれどベリルはそれを静かに制し、「過去と向き合いながら生きることこそが、本当の償いだ」と諭します。

その瞬間、ロゼの瞳から溢れた涙が、心の中で崩れていたものを物語っていたように思います。

守られる存在から、自ら進む存在へ。

ベリルは剣で勝利したのではなく、心の奥にある“意志”を引き出したのです。

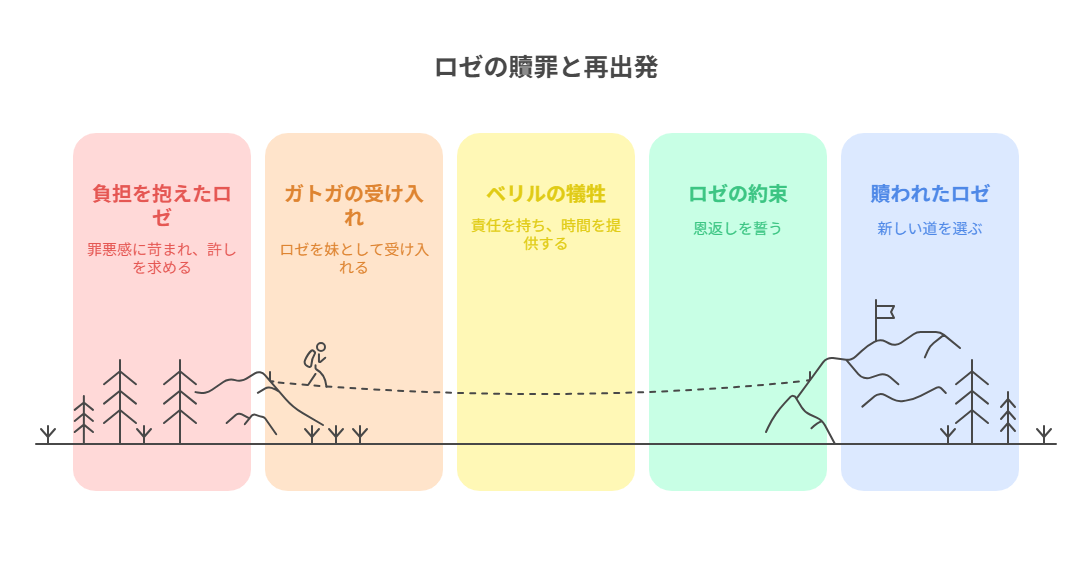

ロゼの贖罪と再出発 ガトガとの再会が導いた希望

戦いのあと、ベリルがロゼを託したのは、騎士団長ガトガ。

彼は剣士としてだけでなく、一人の兄としても彼女の“これから”に向き合おうとしていました。

責めるでもなく、ただ「助けること」を選んだその姿に、物語が前に進み始めた音がしたように思います。

「義妹」ロゼとガトガの複雑な関係

ガトガは、ロゼのことを“義理の妹”だと明かします。

その告白は、戦場であっても私的な感情を捨てきれなかった彼の、誠実な揺らぎのようにも感じられました。

裏切り者として向き合った瞬間にも、彼の中にはロゼを守りたいという静かな願いがあったのでしょう。

家族という絆があったからこそ、ただの敵として断じなかった。

そこに、ロゼの“もう一度信じてもらえるかもしれない未来”が芽生え始めたのだと思います。

“弟子の不始末は師の責任”というベリルの美学

ベリルはロゼを責めるどころか、周囲に「自分が斬った」と説明し、事態を収めようとしました。

その姿にこそ、“剣聖”と呼ばれる理由が宿っていたのではないでしょうか。

彼は決して威圧せず、裁こうとせず、ただ「生き方を見つめ直す時間」を与えようとしたのです。

ロゼはその優しさに涙し、「この恩は必ず返します」と約束します。

贖罪とは、許しを乞うことではなく、自ら選びなおすこと。

それを示したのは、剣ではなく、言葉と信頼でした。

宮中晩餐会と「剣聖」としての評価

戦いのあと、王宮から届いたのは晩餐会の招待状。

そこに名を連ねたのは、アリューシアとベリルの二人。

ベリルはその場に赴くことに難色を示しますが、アリューシアがこう告げます。

「辞退したということは聞いたことがありませんので……」

その言葉に、ベリルは観念したようです。

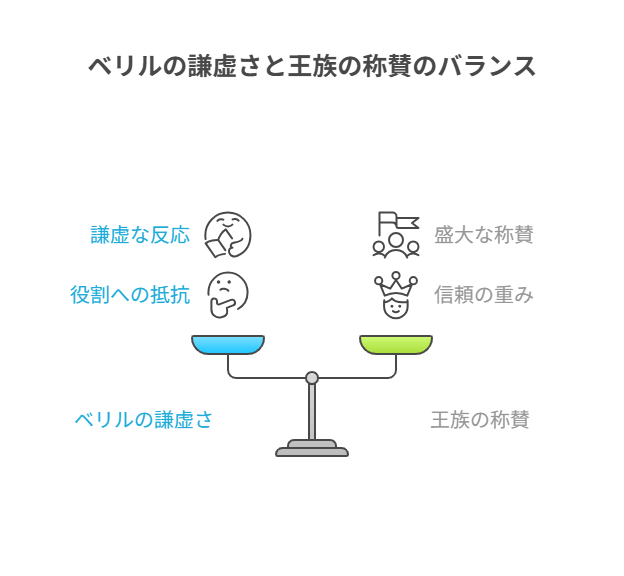

アリューシアとベリル、王族からの称賛

晩餐会で国王や王女から向けられたのは、感謝と称賛の言葉でした。

「あなたの力がなければ、今の平和はなかった」 ベリルは“片田舎のおっさん”としてではなく、“国を救った剣聖”として迎えられたのです。

それでも彼は誇らしげに胸を張るでもなく、ただ居心地の悪そうに「話が盛られすぎてる」と苦笑いを浮かべます。

その謙虚さこそが、彼の魅力であり、周囲の信頼を集めてやまない理由なのだと感じました。

ロイヤルガード推挙の話に思わず戸惑うベリル

王女がフェンドヤードバニアの王子に嫁ぐと聞かされた席で、国王はさらなる提案をします。

「王女の護衛として、ロイヤルガードに推挙してもよい」そんな話を聞いた瞬間、ベリルは思わず妙な声を漏らします。

肩書きや栄誉に興味がない彼にとって、それはまるで別世界のこと。

けれど、周囲の信頼は明らかにその肩に積み上がっていたのです。

アリューシアが「この国には、あなたが必要だ」と語りかけた時、ベリルの表情は少しだけ和らぎました。

剣の力以上に、誰かの想いを受け止める強さが、彼を“剣聖”にしたのでしょう。

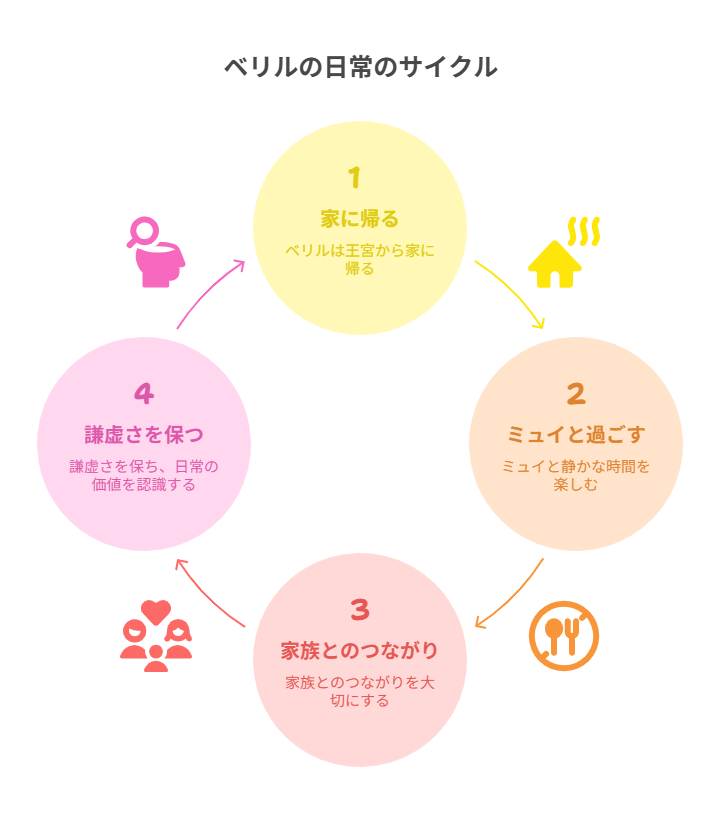

帰る場所は日常 ミュイと過ごす温もりの時間

王宮の喧騒から離れ、ベリルが帰ってきたのは、何よりも落ち着く自分の家。

そこに待っていたのは、ミュイの手料理と、いつも通りの静かな空気。

戦いの栄光よりも、褒め言葉よりも、彼にとって本当に大切なものはこの時間なのだと、あらためて感じさせられました。

「王様よりもミュイに褒められる方が嬉しい」ベリルの本音

晩餐会で国王から称えられたベリルですが、そのことを語る表情にはどこか照れが滲んでいます。

そんな彼が、ミュイに向けてぽつりと零した一言。

「王様に褒められるより、ミュイに褒められる方が嬉しい」

それは、戦いでの功績や肩書きでは測れない、日常という名の宝物を大事にしている彼の心そのものでした。

“剣聖”でも、父の前ではただの息子

贈り物としてもらったガラス皿を、ベリルは迷わず実家の父に送ります。

その手紙を読んだ父・モルデアの一言が、また胸に残ります。

「片田舎の剣士が、本物の剣聖になる日を楽しみにしている」

どれだけ称えられても、どれだけ国のために剣を振るっても、家族にとってのベリルは、いつまでも“あの頃のままの息子”なのだと思います。

そして、ベリル自身もまた、その素朴な関係性に救われているように見えました。

『片田舎のおっさん、剣聖になる』第12話の感想と考察まとめ

第12話は、ただの決着ではなく、それぞれの立場と選択が静かに交差する“心の結末”でした。

剣を交えたのは正義と正義、そして迷いと希望。

最後に残されたのは、誰かを斬る強さではなく、誰かと向き合う強さだったのだと、私は感じています。

裏切りとは、信念の対立だった

ロゼの行動は、誰かを傷つけるためではなく、誰かを守るための“選択”でした。

それを完全に肯定も否定もせず、ただ「向き合うべき相手」として立ったベリルの姿に、師弟の絆のかたちが見えた気がします。

“裏切り”ではなく、“交わらなかった意志”として描かれたことに、この作品の誠実さを感じました。

剣ではなく心を交わしたラスト ベリルが選んだ“強さ”のかたち

「剣聖」とは何か? この問いの答えを、物語は戦いの場ではなく、その後の静かなやり取りの中で見せてくれました。

ベリルが示したのは、誰かを導くために剣を振るうのではなく、誰かの歩みを信じて剣を収める強さでした。

その姿は、称号よりもずっと尊く、美しかったと私は思います。

日常の中に戻っても、ベリルの在り方は変わりません。

そしてそれこそが、本物の“剣聖”が歩むべき道なのだと、静かに教えてくれているようでした。

この記事のまとめ

- ロゼの行動は信念による選択だった

- ベリルは斬らず、生き方で応える強さを示した

- ロゼとガトガの関係が再出発の鍵となる

- 「弟子の不始末は師の責任」というベリルの信条

- 王宮でベリルは“剣聖”として称賛される

- ロイヤルガード推挙に戸惑うベリルの素朴さ

- 日常に戻ったベリルはミュイとの温かな時間を大切にする