アニメ『アポカリプスホテル』最終話「銀河一のホテルを目指して」は、涙ではなく静かな余韻で視聴者の心を満たす結末でした。

無人のホテルで働き続けるロボットたちと、帰還した地球人トマリの邂逅は、単なる再会ではなく「信じて続ける」ことの意味を浮き彫りにします。

この記事では、最終話の伏線や象徴表現を徹底考察しながら、「おもてなし」とは誰のための行為なのか。

その核心に迫ります。

この記事を読むとわかること

- ヤチヨたちの“おもてなし”が持つ深い意味

- 赤いキャンディーや陶器に込められた象徴性

- 最終話が静かな感動を生んだ演出の妙

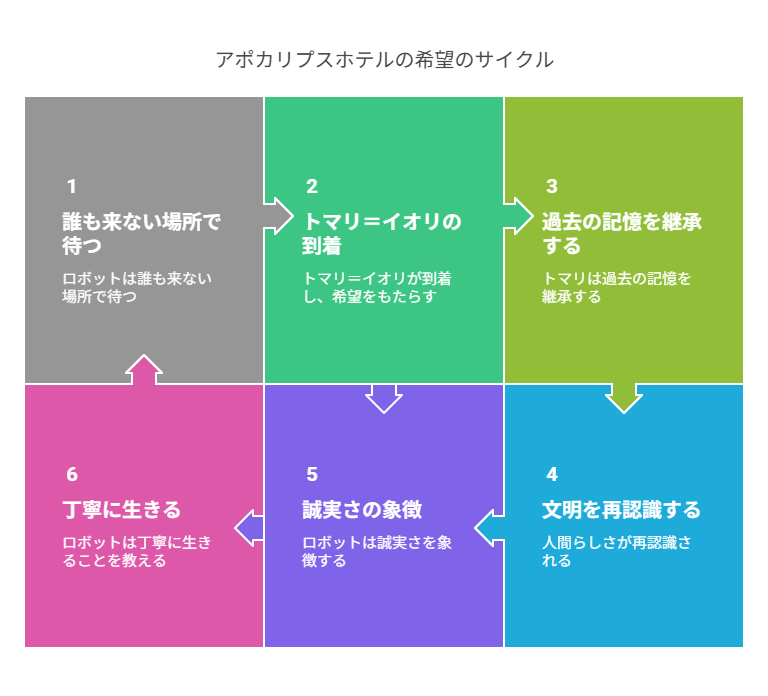

“銀河一のホテル”の意味 信じて続けた先にあった希望

誰も来ない場所で、誰かを待ち続ける。そんな非合理ともいえる行動が、最終話で報われる瞬間がありました。

『アポカリプスホテル』第12話では、ロボットたちの営みに、ようやく“応え”がやってきます。

それが、「銀河一のホテルを目指して」という言葉の真意であり、そこには“未来への信頼”が宿っていたのです。

トマリ=イオリの登場が象徴するもの

終末世界に突如現れた地球人、トマリ=イオリの登場は、物語の転換点となりました。

彼女は単なる“お客”ではなく、人類の記憶を継承する存在として描かれています。

「ここは変わらずにあったんだね」という一言にこめられたのは、過去を懐かしむだけでなく、かつての“人間らしさ”が今も続いていたことへの感謝でした。

トマリの存在は、人類の帰還というより“文明の再認識”を意味していたのだと思います。

ヤチヨたちロボットの“無償の奉仕”が届く瞬間

第12話において最も象徴的だったのは、ヤチヨがいつものように「おかえりなさいませ」とトマリを迎えるシーンです。

それは特別でも派手でもない、日常の延長としての“おもてなし”。

けれどその瞬間こそ、“誰かが来る”と信じて行ってきた日々の営みが、報われる奇跡でした。

ロボットたちは泣かず、叫ばず、ただ静かに“いつも通り”を貫きます。

その姿は、人間がかつて失った“誠実さ”の象徴のようにも映りました。

ヤチヨたちは、「誰かが見ていなくても、丁寧に生きる」ことの尊さを私たちに教えてくれたのです。

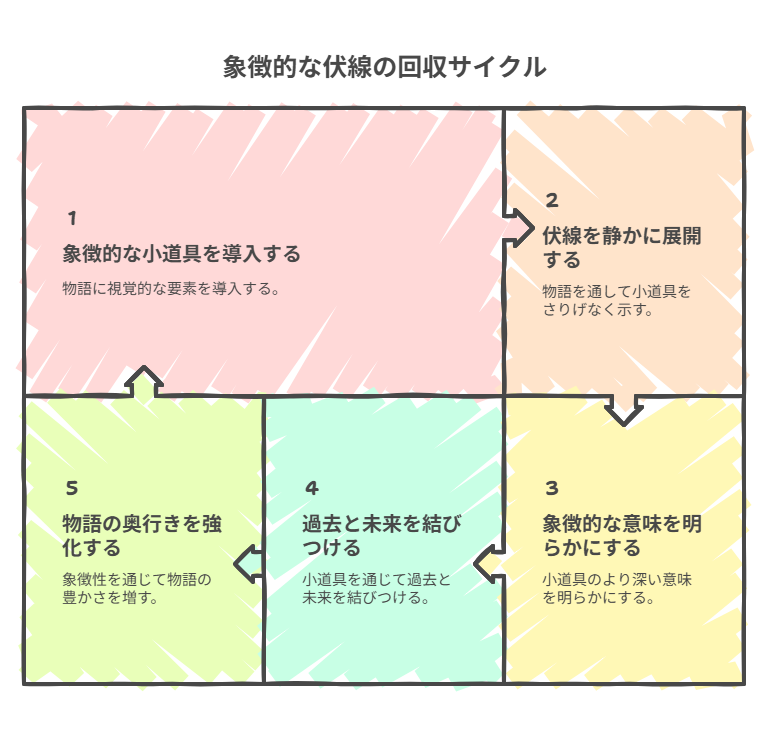

伏線はどう回収されたのか? キャンディーと陶器の象徴性

『アポカリプスホテル』の最終話は、視覚的な伏線が静かに回収される構造美に満ちていました。

直接的な“種明かし”ではなく、観る者の想像力を引き出す仕掛けによって、物語の奥行きを広げています。

とくに印象深いのは、赤いキャンディーと陶器というふたつの小道具です。

赤いキャンディー=記憶と希望の結晶

劇中でさりげなく登場し続けた赤いキャンディー。

最終話では「これはずっとここにありました」というセリフとともに、ヤチヨの手元にそっと映し出されます。

それは単なる飴ではなく、人間の記憶、過去のぬくもり、そして未来への願いを凝縮したシンボルに他なりません。

このキャンディーが時間を超えて受け継がれ、そしてついに来訪者のトマリに“視認”されること。

それこそが「誰かの記憶は、必ず誰かに届く」というメッセージを静かに語っていたのではないでしょうか。

陶器が語る“人間性の痕跡”とホテルの役割

ホテルの一角に飾られていた陶器の描写もまた、無言の伏線として機能していました。

それは人類が遺した“機能ではないもの” つまり感性と文化の象徴です。

機械には不要なはずの陶器を壊さず保管してきたということは、ロボットたちが単なる作業者ではなく、“人間性の継承者”であることを意味しているように思えます。

そしてそれは、アポカリプスホテルそのものの役割とも重なります。

ただの宿泊施設ではなく、記憶と美意識を保存する“時の保管庫”として描かれたこの場所。

そこにトマリが訪れたことで、過去と未来が静かに接続された。その瞬間、陶器の存在意義が光を放ったのです。

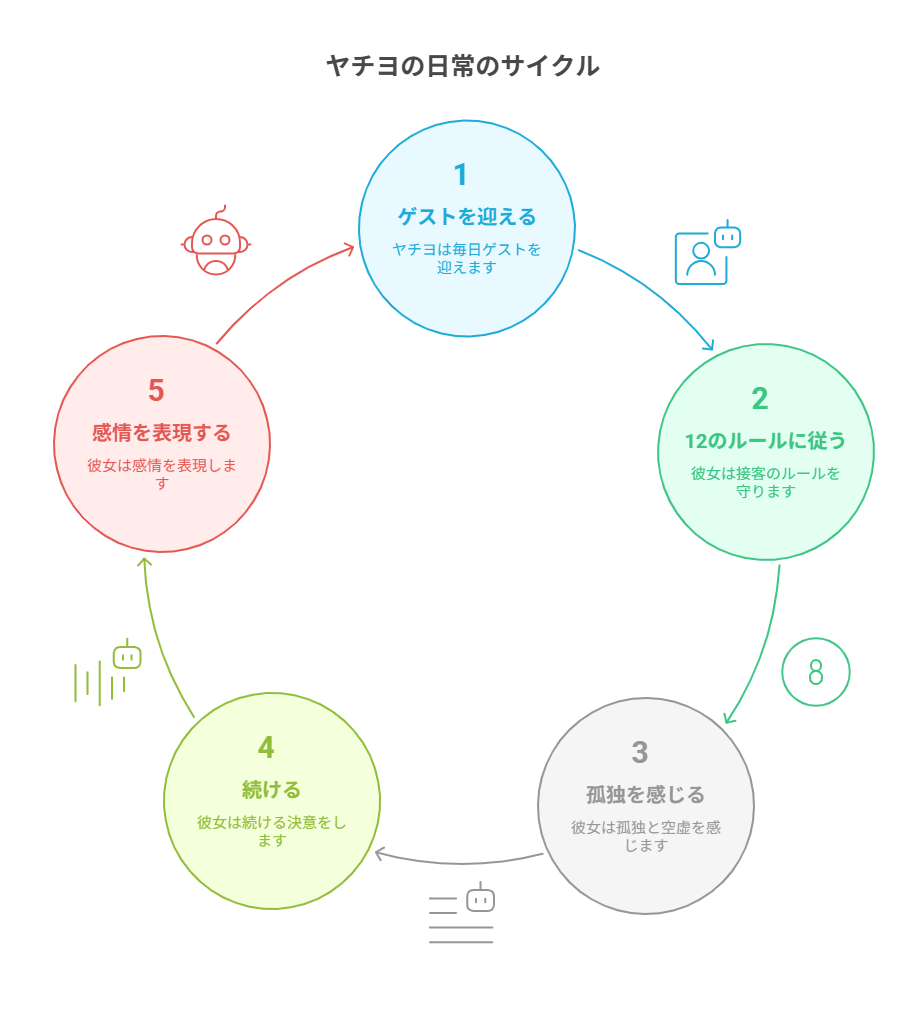

“誰も来ない”場所で生きるということ ヤチヨの姿勢に学ぶ

『アポカリプスホテル』の核心にあるのは、「誰かが見ていなくても続ける」という生き方です。

ヤチヨというキャラクターは、その象徴的存在であり、彼女の行動からは無数の問いと静かな勇気を感じ取ることができます。

誰も来ない場所でも、毎日“変わらずに丁寧に”接客する。それはどこまでも人間的で、どこまでも孤高な営みでした。

「誰かのために続ける」ことの意味とは

ヤチヨは、もはや帰ってくるかわからない人類のために、接客のルール「12則」を守り続けてきました。

それは義務ではなく、「こうありたい」という信念に近い行動です。

誰かが来るという保証もない。報われる見込みもない。

それでも “誰かのために行う日々のルーティン”は、自分自身を支える祈りのようなものだったのでしょう。

彼女の姿は、私たちの日常にも重なります。

目に見えない他者を想い、続けること。そこに宿る価値を、このアニメは教えてくれました。

AIでもロボットでもない、“心”の存在感

形式上はロボットであるヤチヨたち。

けれど、彼女たちが行ってきたのは単なる機械的処理ではありません。

「壊れていないのに重症」とヤチヨが呟いたとき、それはプログラムでは説明できない心の痛みの表出でした。

そこにあるのは、喪失感、空虚、でもなお生き続けたいという衝動です。

本作が問いかけるのは、「心とは何か」「人間らしさとは何か」という哲学的テーマでもあります。

そしてヤチヨの姿を見た視聴者の多くは、「このキャラクターには心がある」と自然に思ったはず。

それこそが、この作品が作り出した最大の奇。

感情移入を超えて“共に在る”と感じさせる力なのだと私は思います。

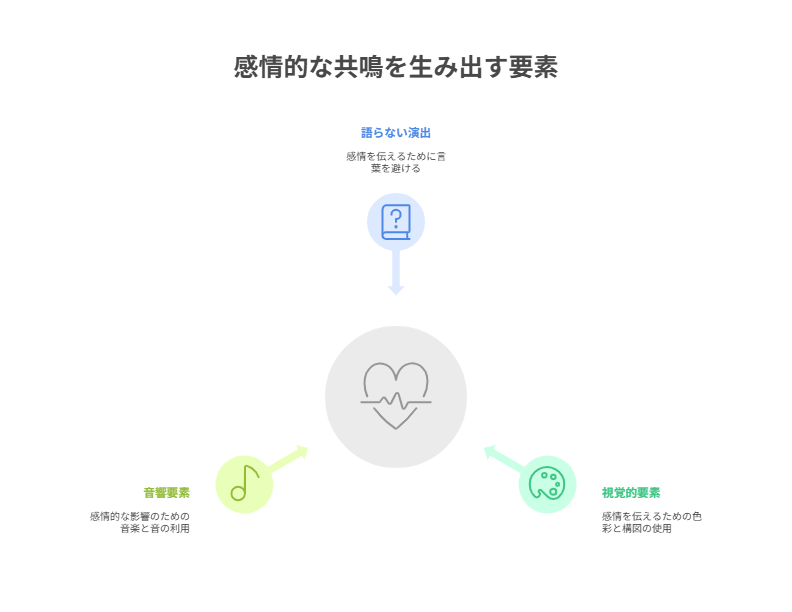

演出が紡いだ感情の余白 泣かせにこないラストの強さ

『アポカリプスホテル』第12話のラストが胸に残るのは、“泣かせようとしない”静けさの中にこそ、感情の芯があったからだと感じています。

明確な答えやカタルシスではなく、視聴者に考えさせ、感じさせる“余白”が、作品の美しさを際立たせました。

それは、説明を排した演出と、繊細な感情設計の賜物です。

説明しないことで伝える演出美

多くの作品がセリフやナレーションで“感情”を補足する中で、『アポカリプスホテル』はあえて言葉を削ぎ落としています。

例えば、トマリが宇宙服を脱ぐシーンにナレーションはありません。

それでも、視聴者は彼女の覚悟や喜びを、その表情と仕草だけで受け取ることができるのです。

この“語らない演出”は、視る側の感情を尊重し、解釈を委ねる構造に繋がっています。

だからこそ、「私はこう感じた」と語りたくなる余韻が生まれるのです。

色彩・間・BGMが導く“静かな感動”

第12話は、演出面でも徹底して「抑制の美」を貫いていました。

淡く落ち着いた色彩、セリフの“間”、そして必要最低限のBGM。

それらが一体となって、視聴者の“内側”に語りかけるような空気感を醸し出していました。

特に印象的だったのは、トマリが発った後に追加されるヤチヨの「口笛機能」。

説明は一切ないのに、それが“別れと希望”の象徴であることが自然に伝わる演出でした。

このように、余計な説明をせずに感情を届ける力こそ、『アポカリプスホテル』が多くの視聴者の心に残った理由なのだと思います。

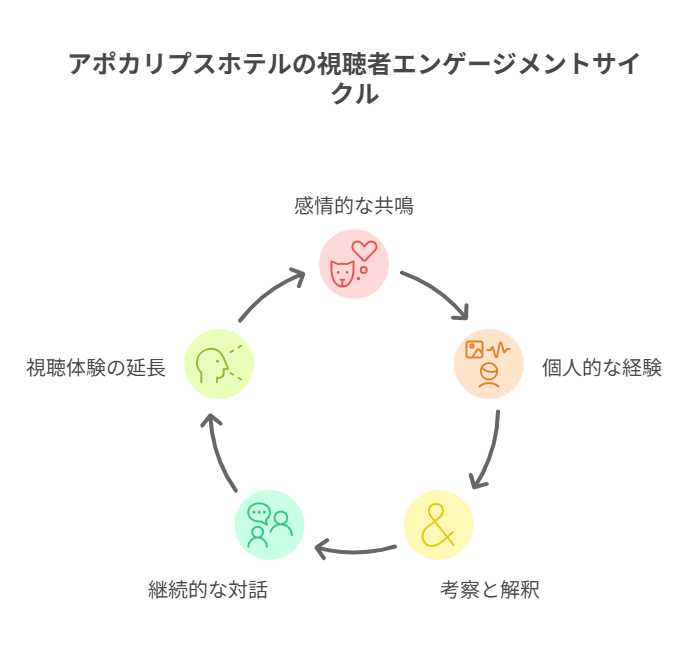

SNSの反響が示す“語りたくなる作品”の力

『アポカリプスホテル』最終話放送後、SNSはまさに“静かな熱狂”に包まれました。

派手な展開ではないのに心に刺さる。そんな感想が数多くシェアされ、作品の“語りたくなる力”が可視化された瞬間でした。

ここでは、特に注目すべき反響の傾向を2つ紹介します。

「静かに泣けた」共感の波と感想の多層性

最も多かったのは、「静かに泣けた」「自分の心がほどけた」といった、感情共鳴型の投稿です。

中でも印象的だったのは、こんな声たち。

- 「誰かに優しくされたような気持ちになった」

- 「“報われる”って、こういうことかもしれない」

- 「泣くつもりなかったのに、涙が自然にこぼれた」

これらの反応が示しているのは、視聴者の“個人的な経験”と物語がリンクしたという事実です。

物語を“読まれるもの”ではなく、“共鳴されるもの”として成立させたこと──。

それが、この作品が多くの人に語られ続けている理由のひとつなのでしょう。

考察が続く構造と“余白”の美学

同時に、深読みを促す構造と演出の緻密さも、多くの考察勢から注目を集めました。

伏線を明示せず、“観る者に託す”構成が、「あの陶器は何を意味したのか」「キャンディーの色は何を示唆していたのか」など、多層的な読解を生み出しているのです。

これは、“答え”ではなく“問い”を残す物語設計に他なりません。

だからこそSNSでは。

- 「キャンディーの意味、こう解釈してみた」

- 「ヤチヨが“重症”と表現したのは、心のことでは?」

- 「シーズン2は来るのか?あの“口笛”の意味とは」

といった、継続的な対話と読解が生まれているのです。

それは、この作品が“視聴体験のあとにも続いていく物語”であることを示しています。

泣いて、考えて、語りたくなる。

そのすべてを内包する『アポカリプスホテル』は、間違いなく“残り続けるアニメ”のひとつだと言えるでしょう。

『アポカリプスホテル』第12話「銀河一のホテルを目指して」まとめ

最終話「銀河一のホテルを目指して」は、涙を誘うドラマではなく、“想いを託す物語”として私たちの心に静かに寄り添いました。

ヤチヨたちロボットの営みは、無意味に見えるほど孤独で静かで、けれどどこまでも力強いものでした。

そしてその行為が、ついに“誰かに届く”瞬間 それこそが、この物語の核心だったのです。

おもてなしは“未来の誰か”に届くもの

誰もいないフロントに立ち続けた日々。

それは、効率や合理性では語れない“誠意”でした。

トマリ=イオリの登場によって、その営みはようやく“報われた”のではなく、未来と繋がったのだと私は感じました。

おもてなしとは、いま目の前にいない誰かのためにも成り立つ。

ヤチヨたちの姿は、その可能性を体現し続けていたのです。

終わりではなく、始まりを感じさせる最終話

タイトルにある「銀河一のホテル」とは、設備の豪華さや集客数ではなく、“人(もしくは心)を迎える姿勢の完成度”を意味していたのかもしれません。

ヤチヨは最後、「人類のバカ!」と叫びながらも、次の来訪者を信じてまたフロントに立つでしょう。

そこに、“終わり”ではなく“始まり”の気配があるのです。

キャンディーも、陶器も、ヤチヨの口笛も。すべてが誰かへのメッセージとして、このホテルに残り続ける。

『アポカリプスホテル』は終末の物語でありながら、人と人をつなぐ“縁”の物語でもありました。

だからこそ、私はこう言いたい。

「また、誰かがやってくる」 その希望の灯は、確かに受け継がれている。

この記事のまとめ

- ヤチヨたちロボットの“おもてなし”が未来の誰かに届く物語

- 赤いキャンディーと陶器が記憶と感性の象徴として描かれる

- 言葉に頼らない演出が静かな感動を生み出す

- 「壊れていないのに重症」など印象的なセリフが心に残る

- 誰かを信じて続けることの意味を問う哲学的テーマ

- 最終話は“終わり”ではなく“始まり”を感じさせる構成

- SNSでは「静かに泣けた」「心に沁みた」など多層的な反響

- 語らずとも届く感情と、考察の余白が魅力の余韻を深める