「鬼人幻燈抄」第12話『心を染める酒と、過去に囚われた想い』は、まさに“感情の臨界点”を描いた回だった。

ただの怪異譚ではなく、今回私たちが向き合うのは、「人が鬼になる瞬間とは何か」という問いだ。

憎しみを“酔い”に包んで心を染める酒「雪の名残」は、人の弱さと、同時に人の複雑さをあぶり出す装置として登場する。

そして、秋津・甚夜・奈津、それぞれが抱える感情の重なりが、鬼にもなりうる私たちの中の“人間らしさ”を静かに問いかけてくる。

この記事では、そんな“鬼を生む酒”の正体と、それに向き合う者たちの選択を、心に火を灯すように読み解いていこう。

この記事を読むとわかること

- “雪の名残”が生む鬼の正体と感情の構造

- 秋津と甚夜、それぞれの正しさと贖罪の意味

- 人の心に宿る複雑な感情とその行方

“雪の名残”はなぜ人を鬼に変えるのか? 酒に託された憎悪の構造

『鬼人幻燈抄』第12話は、“酔い”という言葉では到底収まりきらない、人を鬼に変える酒「雪の名残」を中心に展開する。

酔いは一時の感情のゆらぎに過ぎない。そう思っていた私たちに対し、この酒は「憎しみという感情」を一点に凝縮し、人間性の制御を奪う。

物語の中で登場する鬼たちは、“魔物”ではない。むしろ、抑えていた心の奥の怒りや悲しみを暴発させた、もう一人の自分なのだ。

泉から湧き出る“神酒”の正体とは

「神の酒」と聞けば、聖なるものを思い浮かべるのが普通だろう。だが、このエピソードで描かれるのは真逆の構図だった。

泉から湧き出す“神酒”とは名ばかりで、それは人の心を蝕み、鬼へと変貌させる危険な液体。

作中で酒屋の店主が語る「これは俺の酒だ」という叫びには、ただの商売以上の、自我の崩壊と同一化の気配すら漂っていた。

この酒の恐ろしさは、外から与えられた毒ではなく、内面の憎しみを引き金に“自ら鬼になる”という点にある。

金髪の女が仕掛けた“感情のトリガー”

この酒を人々に流通させたのは、金髪の女だった。

彼女は「人を落とす酒」と称して“雪の名残”を売り込み、本来なら共存しているはずの感情のバランスを、あえて“憎しみ”一色に塗り替える。

その姿には、単なる悪意ではない、人の心の弱さを知り尽くした者だけが持つ“静かな狂気”が感じられる。

彼女が行ったことは、暴力ではない。人間の内側にある怒りや失望といった感情に、そっと火を灯すだけだ。

けれど、それだけで人は壊れる。それこそが、この物語が問いかけている“鬼の正体”なのだ。

鬼を生む酒が象徴する“自己制御の崩壊”

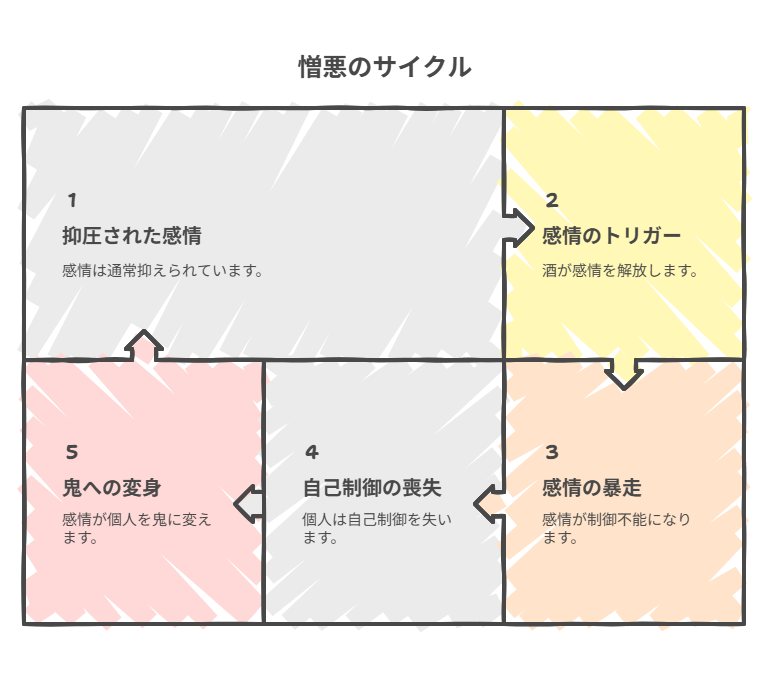

「鬼になる」という現象を通じて浮かび上がるのは、“人間の中にある、抑えきれない感情の蓄積”だ。

普段は理性で押さえ込まれていた怒り、嫉妬、失望。それらが「雪の名残」によって一気に爆発する。

酒に酔うのではない。感情に酔い、制御不能に陥る。そこにこの物語の怖さがある。

そして、これは決してファンタジーの中だけの話ではない。

我々の日常にも存在する、感情の暴走と後悔の構造を、物語は鏡のように映し出しているのだ。

甚夜と秋津、それぞれの“正しさ”がぶつかる瞬間

本話のクライマックスにおいて特筆すべきは、甚夜と秋津、ふたりの正義がすれ違いながらも交錯するシーンだ。

人を守るために剣を取る者と、人を見つめることで救おうとする者。この物語の本質は、彼らの内面に宿る「感情の複雑さ」と「正しさの形の違い」にある。

どちらが“正しい”のかではない。その瞬間ごとに、それぞれが「誰かを想って」選んだ行動なのだ。

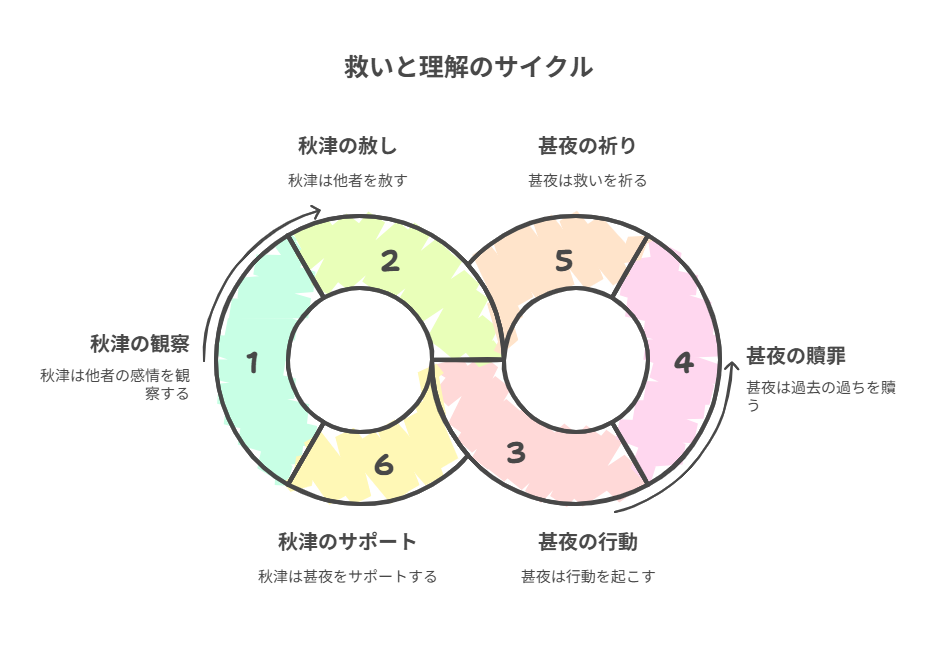

秋津の言葉に宿る“赦し”と“観察者”としての視点

秋津の立ち位置は常に「一歩引いた場所」にある。

彼は剣を振るわず、怒りにも飲まれず、他者の心の動きに敏感であろうとする観察者だ。

そんな彼が、「これはただのクズだ」と言い放った店主に対しても、完全な憎しみではなく、ある種の“見限り”のような距離感を保っていた。

それは冷たいのではなく、むしろ人を“赦すことの限界”を知っている彼なりの優しさに見える。

甚夜が刃を向けた相手と、自身の心との戦い

一方の甚夜は、正義を守るというより「後悔を繰り返さない」ために動いている。

彼にとって“鬼”を斬ることは任務ではない。過去に守れなかった誰か。。。鈴音。。。への贖罪でもある。

だからこそ、鬼に変貌した店主を容赦なく斬り、感情をぶつける。

だがその刃は、他人ではなく、自分自身の中にある「赦せなさ」に向けられたものでもある。

「間に合ってくれ」 助けたいという願いの切実さ

終盤、「間に合ってくれ」という甚夜の心の叫びが、物語の温度を一気に引き上げる。

それはただのセリフではない。自分の行動が、今度こそ誰かを救えるかもしれないという、切実な祈りだった。

秋津が“鬼の引き受け役”を申し出ることで、甚夜は走り出す。

この流れは、「想いのリレー」にも似ていて、誰かの優しさが、別の誰かの行動を後押しする連鎖のように感じられる。

“救う”とは、自分が全てを背負うことではなく、誰かの中にある「助けたい気持ち」を信じることなのかもしれない。

奈津の父と善二が示す、“親と子”という対称的な立場

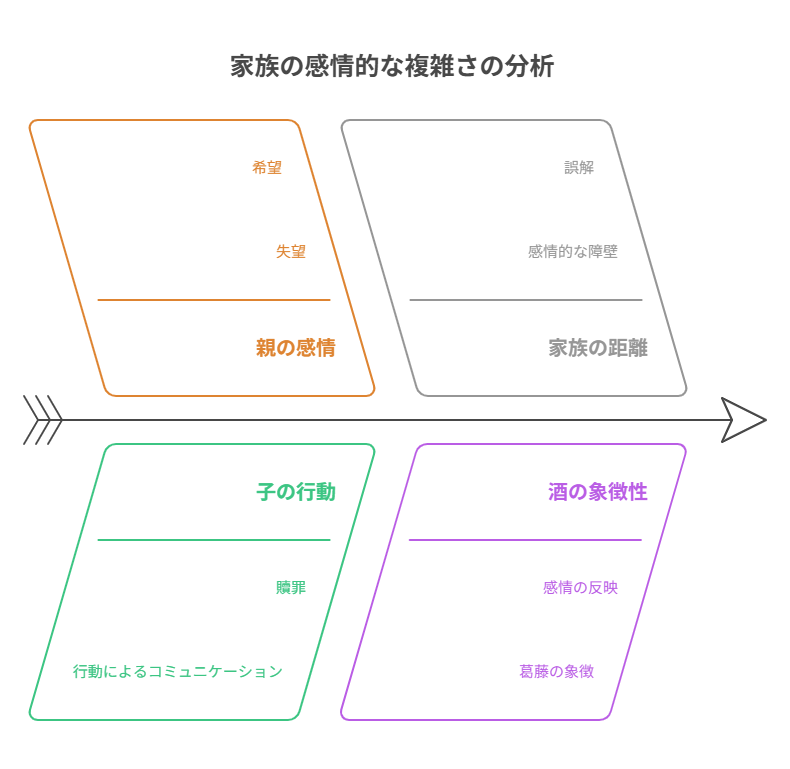

この第12話では、“鬼になる酒”という異常事態の中で、親と子、それぞれが抱える感情の形が丁寧に描かれている。

特に奈津の父と善二。この二人は「大人として」「親として」対になる立場でありながらも、自分なりの愛と不器用さを抱えている。

この章では、“親と子の距離感”を軸に、酒と感情が交差する中で浮かび上がった“赦し”のかたちを見ていきたい。

“失望”と“希望”が同居する父の言葉

奈津の父は、劇中で「善二に失望している」と語りながらも、「あれはまだ若い」「戻れる場所を用意するのが親の役目」とも口にする。

そこには、失望だけでは語れない、親としての“残された希望”が滲んでいた。

言葉の端々に厳しさがにじむのは、それだけ彼が息子に期待していた証でもある。

そして何より、心ではもう赦しているのに、それをうまく表現できない大人の不器用さに、私は胸を打たれた。

働き続ける善二の背中に浮かぶ、贖罪の意思

一方で、善二は善二で、自らの失敗に対して静かに“働く”ことで応えようとしていた。

甚夜に「憎しみの言葉」をぶつけてしまった過去を持ちながらも、彼は口ではなく行動で「もう一度信じてほしい」と語っている。

そんな背中には、贖罪だけでなく、何かを取り戻したいという切なる願いが宿っていた。

大人になるとは、自分の過ちを“無かったこと”にするのではなく、その後の選択で償っていくことなのかもしれない。

飲むことと向き合うこと 酒が照らす家族の関係性

父は「酔いたい気分だ」と言いながら“雪の名残”を飲もうとし、奈津はそれを止められなかった。

その一瞬は、家族という繋がりの中に潜む“どうにもできない距離”を象徴していたように思う。

ただし、それは絶望ではない。

奈津が「飲まないで」と言えなかったのも、父が「一緒に飲もう」と誘わなかったのも、互いを思いやっているがゆえの“葛藤”だ。

“飲む”という行為が、ただの嗜好を超えて、家族の感情を映し出す鏡として機能するこのシーンには、深い余韻が残った。

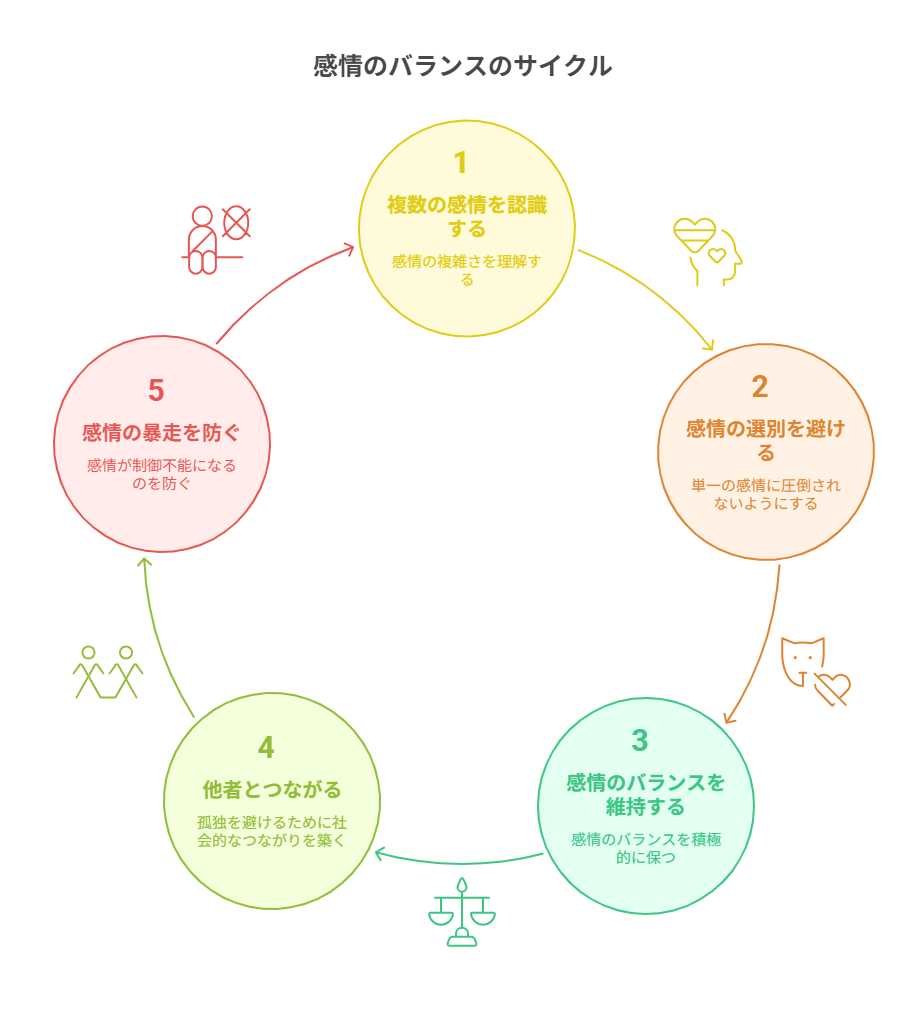

“鬼になる”とはどういうことか 感情の単一化が生む悲劇

『鬼人幻燈抄』が繰り返し描いてきた「鬼」とは、異形の存在ではない。

それは、人の心が“ひとつの感情だけ”に支配されたときに生まれる、もう一つの自分である。

この第12話では、その“単一化”の過程が、酒という装置を通して明確に描かれていた。

では、私たちはなぜ、時に鬼になってしまうのか。そこにあるのは、「感情の選別」ができなくなった人間の脆さである。

人の心には常に“複数の感情”がある

人間の感情は、決して単純なものではない。

怒りの中にも悲しみがあり、憎しみの奥には愛しさが眠っている。

私たちはいつだって、複数の感情を同時に抱えながら、それでも前に進もうとしている。

それは混乱でも矛盾でもない。人としての自然なあり方だ。

しかし“雪の名残”は、それをすべて奪い取ってしまう。

心の中を、たった一つの感情。。。憎悪。。。だけで染め上げる。

それでも人であり続けるために必要なこと

では、鬼にならずに済むためには、どうすればよいのか。

それは、感情のバランスを保ち続ける“意志”と、他者とのつながりだ。

たとえば秋津は、そのバランスを守る存在だった。

他人の弱さを見逃さず、距離を取りながらも関係を断ち切らない。彼のような観察者が物語に存在することで、感情は暴走せずに済む。

鬼とは、孤独の極地なのだ。

誰かに「見ていてほしい」と願う気持ちを失ったとき、人は鬼に堕ちる。

鈴音の過去と“鬼を生む理由”の符号

物語の奥で語られる、過去の“ある女性” 彼女もまた、かつて心をひとつの感情に染め上げた存在だった。

誰かを憎んだのか、それとも自分自身を責めたのか。

真実は明かされていないが、その感情の濁流が「雪の名残」という酒に姿を変えたことだけは、確かだ。

つまり、鬼を生んだのは“酒”ではない。

感情に耐えきれなかった、ひとりの人間の哀しみなのだ。

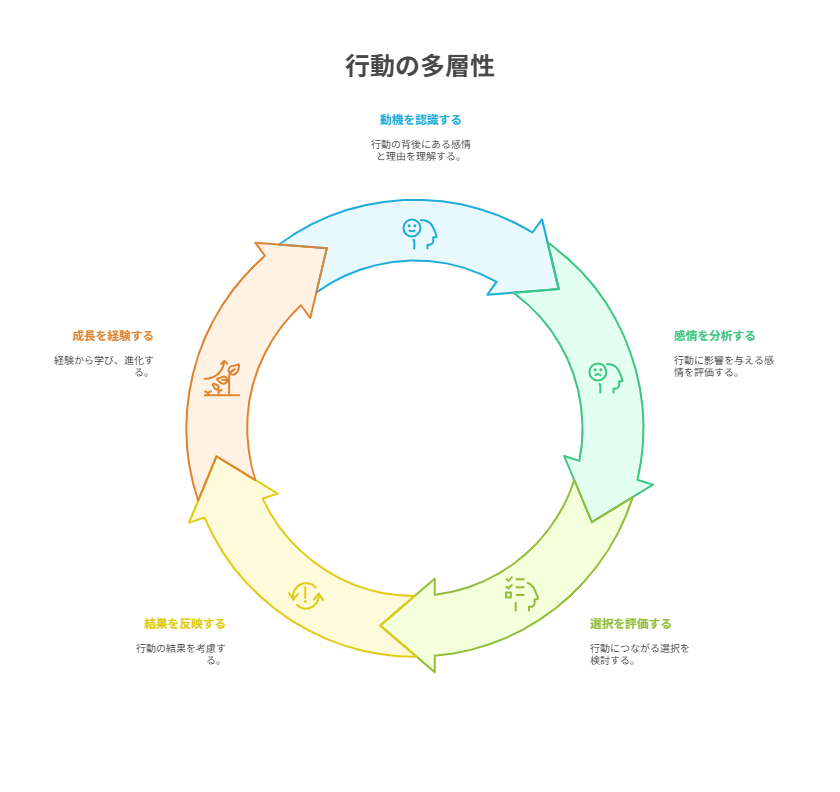

“行動する理由”の多層性 秋津と甚夜の内面描写

誰かを助ける、守る、止める。一見すると“善意”に見える行動も、その内側には多様な感情や動機が折り重なっている。

本話で描かれた秋津と甚夜の行動は、まさにその象徴だ。

「行動」そのものよりも、“なぜそうしたのか”という内面の層こそが、この物語の核心にある。

彼らが選んだ言葉と行動の背景を紐解くことで、鬼と人の間にある“想いの温度差”がより立体的に見えてくる。

秋津の「俺が引き受ける」に込めた意味

鬼と化した者を前にして、「俺が引き受ける」と語る秋津の台詞は、ただのヒロイズムではない。

そこには、甚夜を“過去と向き合わせるための時間”を稼ごうとする思慮と、人の心を観察し続けてきた者の責任があった。

秋津は、剣を振るわないが、人の“感情の着地点”を探る目を持っている。

彼の行動は決して感情的ではなく、むしろ冷静に「この物語の流れ」を理解している者の、それゆえの痛みと判断だった。

甚夜が背負う“後悔”と“再生”の物語

甚夜は刀を取ることでしか自分を表現できない男だ。

しかしその背中には、かつて守れなかった者への後悔、そして「もう誰も手遅れにしたくない」という強い願いが宿っている。

彼の“行動”は、償いであり、祈りでもある。

今回、彼が「間に合ってくれ」と走ったあの一瞬。それは、過去の喪失を繰り返さないという“再生”の兆しだった。

甚夜にとっての剣とは、破壊のためではなく「繋ぐため」のものに変わりつつあるのだ。

善意か計算か 行動の背景に潜むグラデーション

秋津の冷静な判断と、甚夜の衝動的な行動。この対比にこそ、本作の“行動の多層性”が現れている。

秋津は善意で動いたのか、それとも物語の流れを読む“計算”か。

甚夜は誰かを守るためか、それとも過去の自分を赦すためか。

どちらも正解で、どちらも未完成。だからこそ、彼らの行動には“人間らしさ”がある。

行動とは、感情と記憶と選択が絡み合ったグラデーションであり、決して一色では語れない。

そしてその曖昧さこそが、物語を深くし、私たちの心を揺らしてくる。

鬼人幻燈抄 第12話「残雪酔夢(中編)」の感想と考察まとめ

“鬼になる”とは何か? この問いを、ただ怖がらせるためでなく、人の心に寄り添う形で描いた第12話「残雪酔夢(中編)」。

異形の存在ではなく、心の中にひそむ“単一の感情”が暴れたとき、人は鬼になる。

それは決して他人事ではなく、誰もが通るかもしれない感情の岐路だ。

“鬼とは何か”を問う、静かな問いかけの一話

この回で印象的だったのは、鬼と対峙する場面よりも、鬼になるまでの心の揺らぎだった。

酒、憎しみ、孤独。どれか一つではなく、それらが折り重なった先に、鬼は現れる。

そしてそれは、過去に囚われた誰かではなく、今を生きる私たち自身の姿でもある。

酒と感情の交差点に浮かび上がる、人間の美しさと脆さ

“雪の名残”という酒は、ただ人を鬼にする道具ではない。

人が感情に溺れ、崩れていく姿の中にある「美しさ」や「未熟さ」をも映し出す。

それは、失望する父と働き続ける息子、助けを乞えない家族、そして許せない自分と向き合う者たちの姿に重なる。

人は脆くて不完全だ。それでも誰かのために動く姿には、抗いがたい力がある。

次回へ続く“心の救済”に向けて 感情の火はまだ消えていない

物語はまだ終わっていない。

甚夜の走る背中、秋津の静かな決意、奈津の戸惑い。そのすべてが、「誰かを守りたい」という一つの想いに収束していく。

それはもしかしたら、かつて失われたものを“取り戻す”ための旅なのかもしれない。

この物語が私たちに教えてくれるのは、感情の火を消さないこと、そして誰かと分かち合うことの大切さだ。

次回、その火がどこに届くのか? 静かに、そして確かに見届けたい。

この記事のまとめ

- 鬼を生む“雪の名残”の正体と、その作用を深掘り

- 秋津と甚夜の対比から見る“正しさ”と“贖罪”

- 感情の単一化が引き起こす“鬼化”の構造を解説

- 親と子、善二と父に宿る“赦し”と“期待”の交錯

- 行動の裏にある“善意と計算”のグラデーション

- 酒という装置が映し出す人間の美しさと脆さ

- 次回へ繋がる“感情の火”と再生の兆しに注目