老化病、悪魔召喚、黒幕の登場、そして“勘違い”が巻き起こす笑いと感動。最終話「英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話」は、ただの異世界コメディでは終わらない奥行きを秘めていました。

このエピソードが見せたのは、「間違い」が積み重なった先にある、意外なまでの調和と救いの物語。

今回はそんな第12話に込められた演出と感情の重なりを、ひとつずつ丁寧に紐解いていきます。

この記事を読むとわかること

- クルトが“戦わずに世界を救う”構造の意味

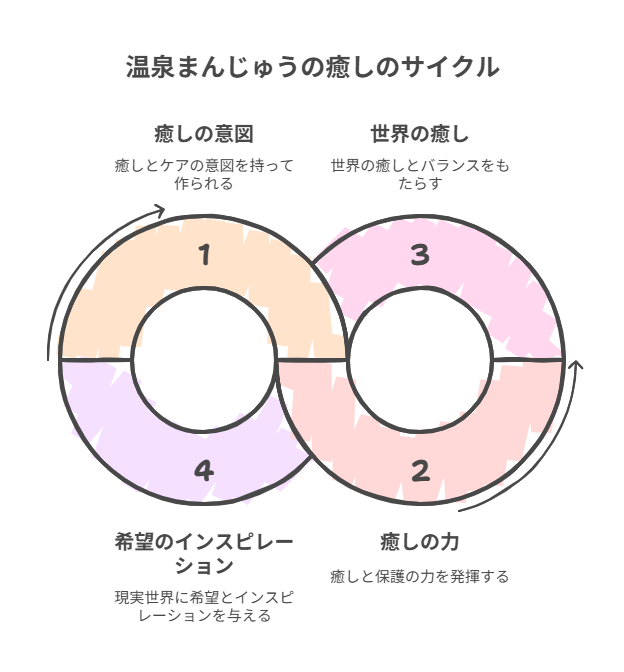

- 温泉まんじゅうが癒しの象徴として描かれる理由

- 最終話に込められた希望と共存のメッセージ

『勘違いの工房主』最終話が描いた“本当の英雄”とは

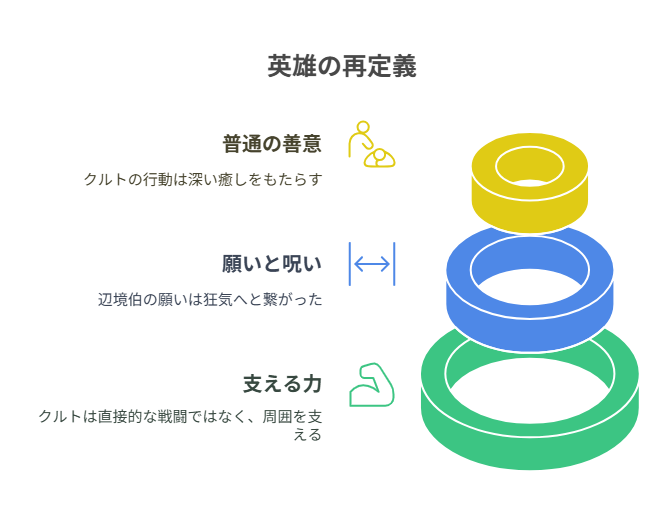

クライマックスで語られたのは、いわゆる“勇者”の剣ではなく、人を癒し、繋ぎ、結果的に守る存在こそが英雄であるという、価値観の再定義でした。

物語を通してクルトは一度も「正面からの戦闘」で世界を救っていません。

それでも彼が中心にいるだけで状況が好転していく様子は、どこか現代の“支える力”に通じるものを感じました。

戦わない者が守る世界 クルトの立ち位置の意味

第12話でも、クルト自身が悪魔と戦ったわけではありません。

彼は、仲間の剣に力を与える素材を提供し、魔法陣が機能しないよう地脈を変えておくという、いわば“舞台の整備者”のような役割でした。

それはまるで、裏方としてすべてを支える職人のようで。

誰かの勝利が「当然」に見える背景には、彼の“気づかれにくい努力”があったのです。

このスタンスこそが、今作の“勘違い”というテーマと絶妙にリンクしていました。

ファミルと辺境伯の関係が示す“願い”と“呪い”の境界

父・辺境伯が悪魔召喚に手を染めたのは、病に苦しむ娘・ファミルを救いたいという一心からでした。

一方でファミルは、そんな父の狂気を止めたいがために、自ら命を差し出す覚悟を持っていました。

このすれ違いは悲劇のように見えますが、両者の「愛」が重なったとき、ようやく物語は癒しに向かいます。

それを決定づけたのが、クルトの作った温泉まんじゅう。

この小さな饅頭が、“魔法”ではなく“想い”によって呪いを解いたという構造は、呪いと願いは紙一重であることを語っているようでした。

そして、誰かの“普通の善意”が、最も深い癒しになる世界線 その発想に胸が熱くなったのです。

悪魔召喚とスクリプター 物語を操る存在の正体

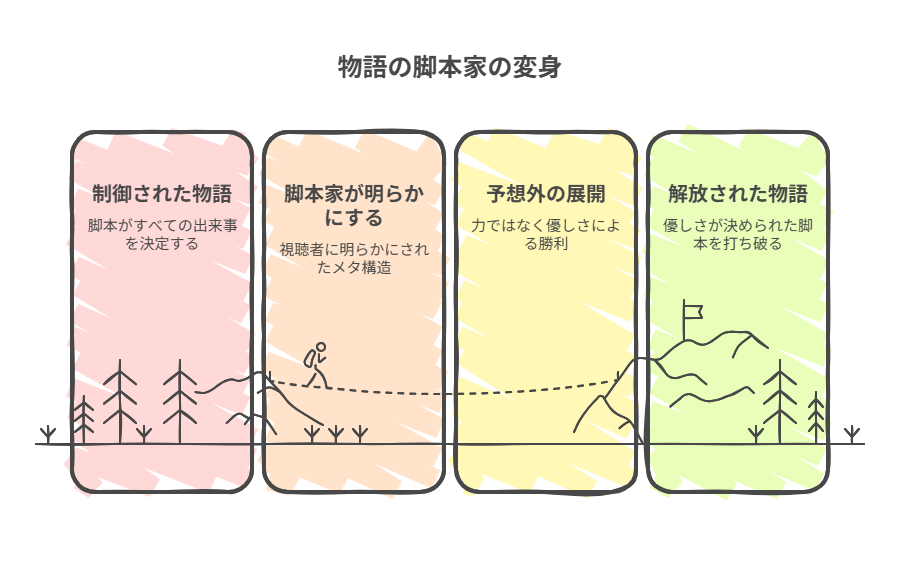

第12話で突如現れた謎の存在・スクリプター。

その名が示す通り、彼は“物語を書き換える者”として登場しました。

彼の口から語られる真相は、視聴者の予想を裏切りながらも、どこかで「それでも納得できてしまう」 そんな奇妙な説得力を持っていたのです。

脚本家=黒幕というメタ構造的仕掛け

スクリプターの正体は黒幕であると同時に“脚本家”。

この設定は、単なる悪役の登場ではありませんでした。

「誰かの筋書き通りに動かされている世界」というメタな構造が、ここで初めて浮き彫りになったのです。

ファミルの病、辺境伯の絶望、ヒルデガルドの誘拐、司教の陰謀。すべての悲劇は“台本”によって仕組まれていた。

物語の中に“物語の作者”がいるという構図は、視聴者に不気味さと同時に“創作の本質”を問いかけてきます。

デーモンロードの“倒し方”に宿る、皮肉と温もり

そんな強大な敵・デーモンロードに対して、最終的な勝因となったのが、温泉まんじゅうだったという展開。

緊張感の高まる最終決戦のなかで、唐突に登場する“お菓子”の存在は、シュールでありながら、どこかで心を緩ませてくれます。

「人の手で作られた優しさ」が、魔法や力では及ばない効果を発揮する。

この演出は、「勝ち方」ではなく「救い方」に焦点を当てた点で、非常にユニークでした。

どこか皮肉めいていながらも、まんじゅうによって悪魔が去っていくラストには、“予定調和”ではない優しさの形が見えてきます。

力ではなく、想いと日常の延長線にこそ真の癒しがある。そう感じさせる、静かな終幕でした。

日常アイテムで世界を救う “温泉まんじゅう”という象徴

戦うでもなく、呪文でもなく、世界を救ったのは、湯気を立てる一つのまんじゅうでした。

異世界アニメの最終話で“温泉まんじゅう”がここまで物語の鍵になる展開は、かなり異色です。

けれどその“異色さ”が、この作品らしさでもあり、視聴者の心にじんわりと残る余韻を生み出していました。

万能薬ではなく饅頭で治る世界の成り立ち

ファミルの老化病を治したのは、伝説の霊薬でも高等魔法でもなく。クルトが地元で手作りした温泉まんじゅうでした。

ここで注目したいのは、“饅頭が回復アイテム”として扱われている点ではなく、物語全体で「治る」という概念が極めて“日常的”に描かれていることです。

クルトが作る料理や薬には、魔法的な成分が入っているという設定もありますが、それよりも重要なのは、そこに込められた想いなのです。

「誰かのために、体にやさしいものを」という気持ちが、最終的には世界をも癒す。

この価値観の提示は、あくまで“ファンタジー”という枠の中でありながら、現実にも通じる小さな希望として心に残りました。

人の想いが込められたものは、魔にも勝つ?

デーモンロードさえも撤退させた“温泉まんじゅう”は、元々は悪魔を鎮めるための“贄”として開発されたものでした。

けれど実際には、“贄”としてではなく、「喜んでもらいたい」から作られた食べ物として描かれます。

つまりそこには、“恐れ”ではなく“優しさ”が込められていた。

そのことが、結果的に世界の危機を防ぐ力になったという構造が、とても美しいのです。

人の想いが込もったものが、理屈や戦力を超えて、“魔”にさえ勝つ。

それは、異世界ファンタジーの中にそっと置かれた、やさしい哲学のように感じました。

交錯する恋心と時間 “1200年ぶりの再会”に込められたもの

「1200年ぶり」という途方もないスパンが、ただのファンタジー設定としてではなく、キャラクターの心情に静かに響いていたのが印象的でした。

ヒルデガルドとクルトの再会は、どこかほほ笑ましく、そして切ない。

一方で、彼を取り巻くもう一人の存在、リーゼの“視線”もまた、見逃せない大事な要素でした。

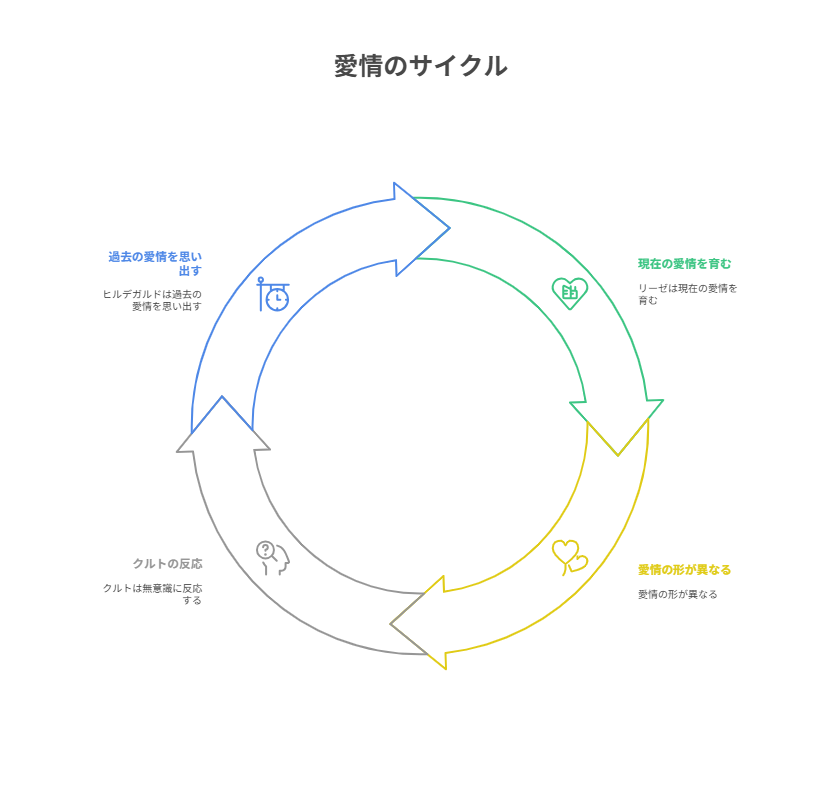

ヒルデガルドとリーゼ、それぞれの「私のクルト」

最終話では、ヒルデガルドとリーゼが「私のクルト」と主張する場面がコミカルに描かれました。

けれど、単なるギャグでは終わらせない“余白”がありました。

ヒルデガルドにとってクルトは、かつて幼き日に交わした約束の記憶と重なる存在。

そしてリーゼにとってのクルトは、今という時間の中で信頼を育んできた相手。

それぞれの「クルト」に対する距離感が異なるからこそ、言葉は同じでも、そこに込められた意味はまったく違っていたのです。

愛情の形が違うからこそ、物語が動き出す

“想いの強さ”ではなく、“想いのかたち”が違うという描写は、非常に繊細でした。

ヒルデガルドは過去の想いに再会し、その記憶の中にいるクルトを今に重ねています。

リーゼは、クルトの“現在”に立ち会いながら、未来をともにしようとする意思を見せます。

この“過去”と“未来”のベクトルが交差する場所に立っているのが、クルトという人物なのです。

だからこそ、彼の“天然”で“無自覚”な振る舞いが、時に優しく、時に残酷にも見える。

でも、それがまたこの作品らしい温度でもあり、キャラクター同士の関係性にリアルな揺らぎをもたらしていました。

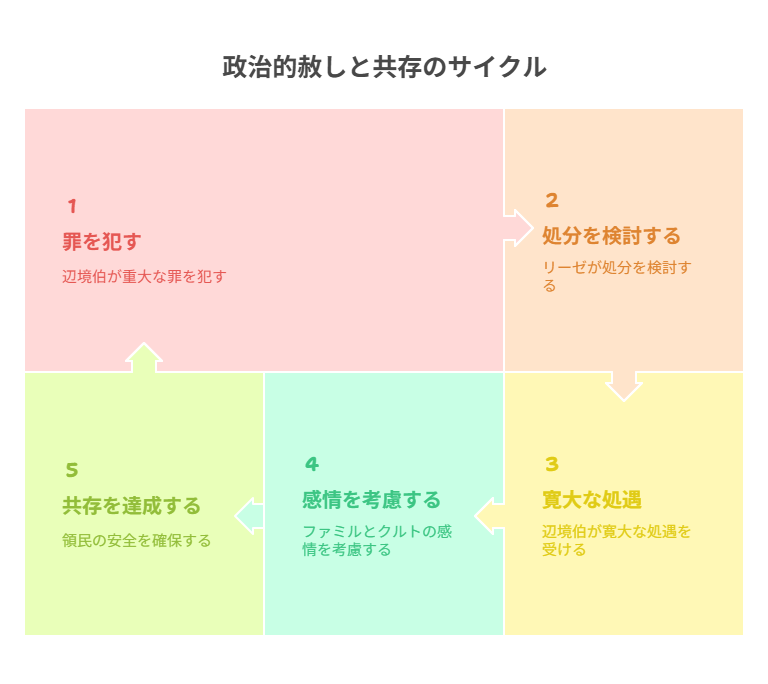

政治と赦しの狭間で リーゼが示した“支配ではなく共存”

最終話では、悪魔召喚という重大な罪を犯した辺境伯に対して、意外なほど穏やかな“処分”が下されました。

それは視聴者の中に、「それでいいのか?」という問いを残したかもしれません。

でもその決断こそ、今作が描こうとした“赦し”と“共存”の答えだったのではないでしょうか。

辺境伯への寛大な処遇は本当に正しかったのか?

リーゼの判断により、辺境伯は“庇護の名目で軟禁”という穏当な処遇に収まります。

彼の罪は、法的に見れば重大であり、断罪されて当然のものです。

けれど物語は、「誰のための処分か?」という視点を優先します。

ファミルの気持ち、クルトの思い、そして領民たちの安全。

感情と政治のバランスをとるための“落とし所”として、あえて極端な裁きを避けたようにも見えました。

それは、単なる寛大さではなく、共存というリスクを背負った選択だったのかもしれません。

「工房を守る」という名目が示す未来の布石

辺境伯に対する処遇が“クルトの工房を守るため”という名目で語られたことにも注目したいところです。

これは政治的な言い訳であると同時に、未来を見据えたメッセージでもあったのではないでしょうか。

クルトの存在は、もはや“ただの工房主”ではなく、周囲の人間を変え、癒し、世界を動かす触媒となっています。

そんな人物がいる場所を保護し、これからの共存の象徴とする。その布石として、あの処分は用意されたのかもしれません。

政治的な計算と、感情的な理解の折り合い。

リーゼの判断は、現実では難しい“やさしさと合理性”の共存を描いていたように感じられました。

『勘違いの工房主』第12話 感情と構造の交差点 まとめ

最終話まで観てあらためて感じるのは、この物語が意図的に“ズラし”を使っていたことです。

強さの定義、英雄の像、悪の存在意義、そして人を救う手段。どれも予想の“外側”にあるからこそ、心に残る構成でした。

そして、それを笑いに変えて、感動に変えて、優しい気持ちで終わらせてくれるアニメは、やはり貴重だと思います。

“ご都合主義”ではなく“希望主義”として見る物語

まんじゅうで病が治る。

悪魔があっさり退場する。

こうした展開に“ご都合主義”と感じる人もいるかもしれません。

けれど、それはきっと作者が意図した“やさしさの設計”なのだと思います。

偶然が重なる世界ではなく、「誰かの想い」が連鎖する世界。それがこの物語の核にありました。

そう考えれば、この物語が届けてくれたのは、“ご都合主義”ではなく“希望主義”だったのかもしれません。

続編に期待したい、“クルトという矛盾”が描く次の章

クルトという主人公は、戦わない・気づかない・前に出ない。

でもその行動のひとつひとつが、誰かを癒し、支え、気づかせていく。

“無自覚な希望”が世界を救うという、稀有な主人公像が描かれた今作。

彼の存在は、この物語における最大の“矛盾”であり、最大の“魅力”でもあります。

続編が描かれるなら、彼がさらに多くの人と関わる中で、“自分という存在”にどう向き合っていくのか。

その成長を静かに、でも確かに期待したくなる終わり方でした。

物語の続きを待ちながら、もう一度言いたいのはただひとつ。

ありがとう、“勘違い”してくれて。

この記事のまとめ

- クルトの“戦わない英雄像”が物語の軸に

- スクリプターの登場で物語構造がメタ的に進化

- 温泉まんじゅうが“癒し”と“希望”の象徴に

- 恋心と記憶が交差するヒルデガルドとリーゼ

- 政治と感情の間で描かれた“共存”の選択

- ご都合主義ではなく“優しさの設計”として読む

- クルトという矛盾が次章への興味を引き出す