「鬼人幻燈抄」第13話「残雪酔夢(後編)」は、鬼となった父を前に甚夜が下す決断と、それを見つめる人々の心情が交錯する、痛切な物語の到達点でした。

鬼を生む“雪の名残”、父を手にかけるという行為、奈津との決定的な断絶。すべてが「救い」の反対側にある“人の情”を静かに浮かび上がらせます。

この記事では、甚夜・奈津・白雪、それぞれの視点から見える「鬼になる」という現象の心理的構造を掘り下げつつ、感情の余韻を丁寧にすくい取ります。

この記事を読むとわかること

- 甚夜が“鬼を討つ者”へ至った感情の揺れと選択

- 奈津の拒絶が示す家族関係の断絶と心の痛み

- 白雪との再会が物語にもたらした小さな救い

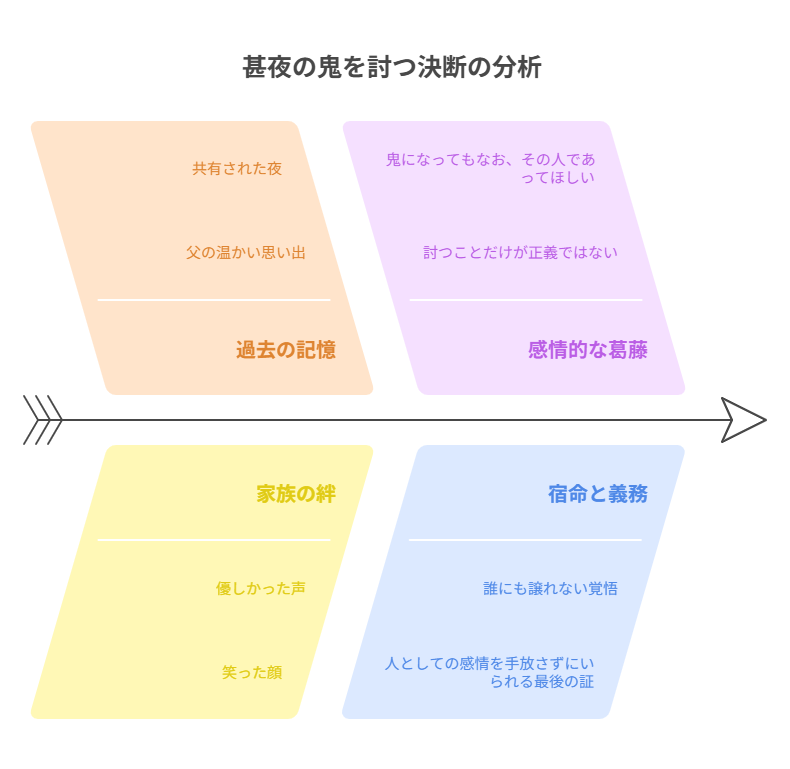

甚夜が鬼を討つ決断を下した理由とは?

甚夜にとって、目の前で鬼と化した父の姿は、過去の記憶と現実が交錯する決定的な瞬間でした。

人としての温もりを持っていた父、そしてともに酌み交わした夜。その面影が残っていたからこそ、刃を向けることは簡単ではなかったのです。

鬼を討つ者としての使命と、家族としての情の間で揺れ動く甚夜の姿は、見ている側にも深い葛藤を伝えてきます。

鬼と化した父を前にして揺れる感情

父は変わり果ててしまった。

しかし、それでも彼の中に残っていた記憶。優しかった声、笑った顔、そして父子としての絆。

甚夜が「甚太…甚太…」と呟いたのは、鬼になってしまってもなお、その人であってほしいという、切実な願いの表れだったのではないでしょうか。

討つことだけが正義ではないとわかっていながら、それでも選ばなければならなかった現実が、甚夜を押しつぶしそうになっていたのです。

「私がこの手で」感情と宿命の交錯点

それでも、甚夜は刃を取った。

「私がこの手で」と語ったその声は、誰にも譲れない覚悟の証でした。

それは、人を想うがゆえに背負った重みであり、守れなかった過去と向き合うための儀式でもあったのだと思います。

そして同時に、その瞬間の彼は、鬼と戦う者としてではなく、心を鬼に染めた人間そのものになっていたのかもしれません。

父との別れ、奈津の拒絶、白雪の言葉。そのすべてが、人としての感情を手放さずにいられる最後の証であり、人であるがゆえの償いだったのです。

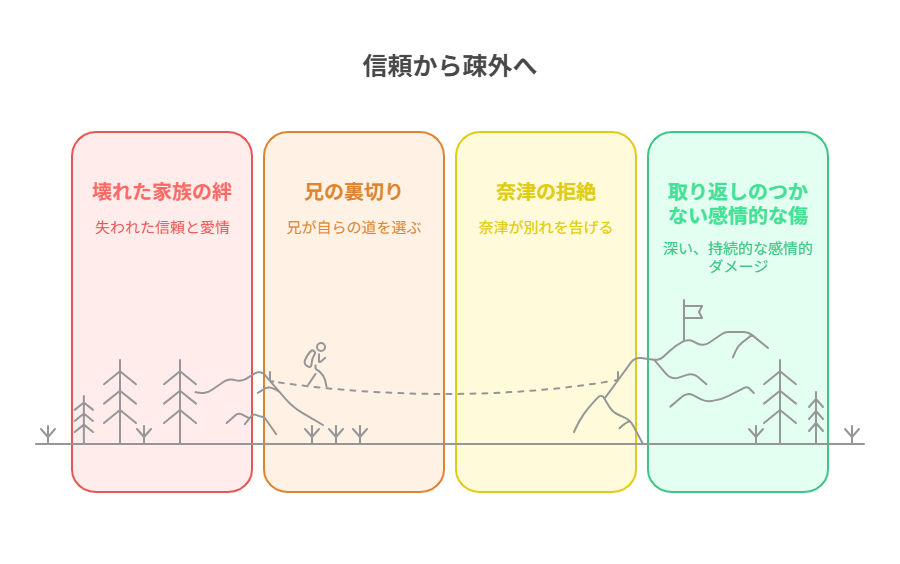

奈津が見た“鬼の甚夜” 信頼関係の崩壊

「化け物」と罵る奈津の声は、ただの恐怖ではなく、信じていた存在に裏切られた痛みの結晶でした。

父との関係を終わらせた兄、その兄がまるで鬼のように見えた。奈津が感じたのは、信頼と愛情の両方を失った喪失感だったのだと思います。

その言葉ひとつで、甚夜が人でい続ける理由が崩れ落ちていくようにも見えました。

「近寄らないで化け物」が示す拒絶

あの場面での奈津の叫びは、ただの感情的な反応ではなく、彼女なりの決別の意思でした。

どれほど“正しい”選択であっても、彼女にとっては守られることより、家族としての繋がりが壊れたことのほうが大きかったのです。

兄が自らの意思で踏み込んだその行為は、奈津の目には人ではなくなっていく過程に映ったのでしょう。

父と兄、その両方を同時に失った奈津の視線

奈津にとって、あの夜は“家族”という言葉の意味が変わってしまった夜でした。

信じていた父はもういない。心を通わせた兄も、かつてのままではない。

そのふたりが同時に遠くへ行ってしまったことは、彼女の心に取り返しのつかない傷を残したのです。

だからこそ、「近寄らないで」という言葉の裏には、もう二度と誰にも傷つけられたくないという、幼さと強さが共存した拒絶があったように思います。

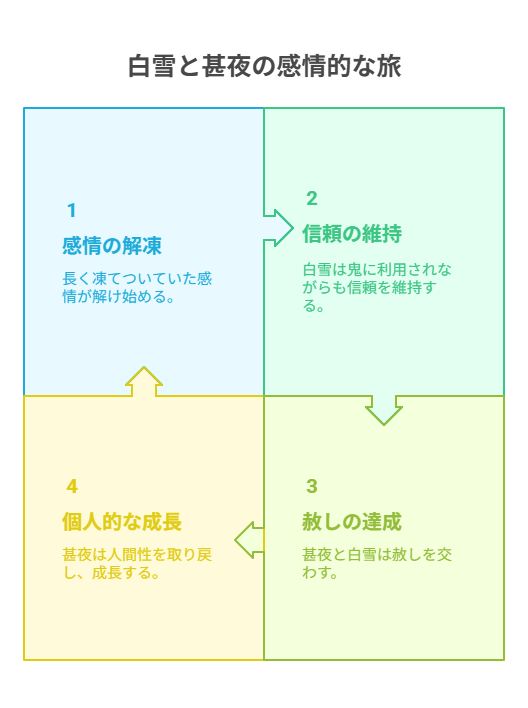

白雪との再会が意味するもの 春を告げる対話

甚夜と白雪の再会は、物語全体にかすかな“春の気配”をもたらすものでした。

長く凍てついていた感情の雪が、ようやく解けはじめた。そんな印象を受けた方も多いのではないでしょうか。

鬼に利用されながらもなお、白雪は信じる心を手放さなかった。

だからこそこの対話は、甚夜にとっても「鬼ではない自分」を取り戻す重要な時間になったのです。

鬼に利用された存在としての白雪の立場

白雪は、鬼を生み出す泉に“媒介”として捧げられた存在でした。

その中で彼女は、強制的に感情や記憶を染められながらも、心のどこかで甚夜を信じ続けていたのです。

それは強さではなく、人としてのしなやかさのようなものでした。

鬼の手に堕ちた彼女がなお“待っていた”ことこそ、甚夜が踏みとどまれる鍵だったといえます。

「おやすみ白雪」に込められた赦しと再出発

別れ際に甚夜が静かに告げた「おやすみ、白雪」という一言。

それは、過去に囚われた2人がようやく交わせた“赦し”のことばであり、それぞれが次の一歩を踏み出すための静かな合図でもありました。

春を告げる沈丁花の記憶が呼び戻されたのも、偶然ではないはずです。

長い冬のような日々を越えて、甚夜はようやく“人としての体温”を取り戻していったのだと思います。

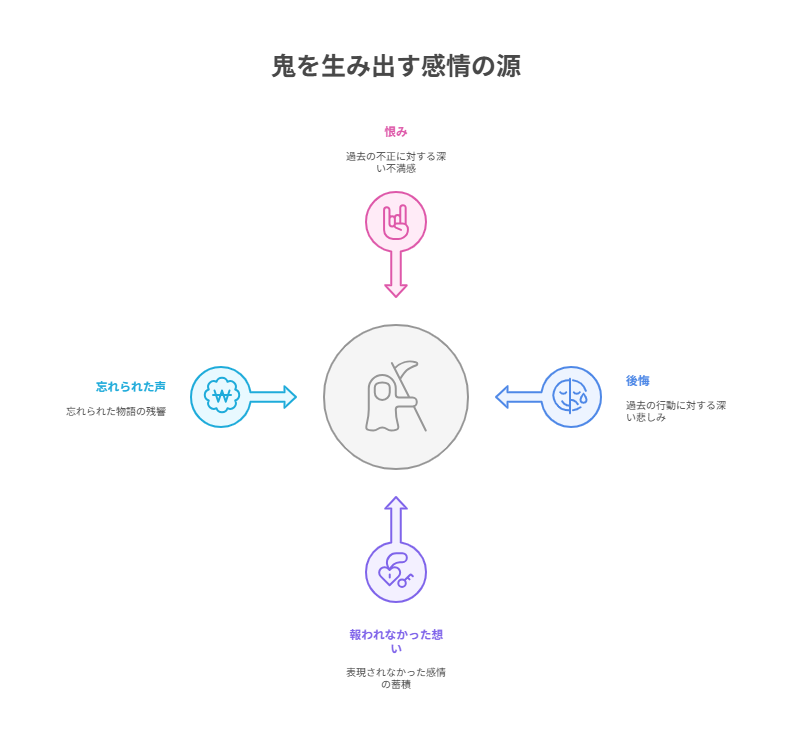

「雪の名残」は何を象徴していたのか?

「雪の名残」と呼ばれる酒。それは単なる道具ではなく、人の深い感情が形を変えた“象徴”でもあります。

その美しさとは裏腹に、内包しているのは恨みや後悔、そして報われなかった想い。

鬼を生み出す根源としての“残雪”は、時に人の弱さをあらわにし、時に忘れたい記憶までも掘り起こします。

鬼を生む酒=心に残された叫びの化身

この酒は、未完の感情が濁流となって染み出したものに他なりません。

表向きは酒でありながら、その本質は人間が“終えられなかった想い” 特に、怒りや悲しみを昇華できなかった記憶の結晶です。

だからこそ、それを飲んだ者が鬼に変わるのは、物理的な現象ではなく精神の臨界点に触れるということなのでしょう。

泉に沈む骸と“残雪”の関係性

泉に沈んでいたのは、非業の最期を迎えた者たちの骸。

そこから湧き出る「雪の名残」は、静かに湧き続ける憎しみや悲しみの記録のようにも感じられました。

それは誰かの呪いというよりも、“忘れ去られた声”が形を変えただけなのかもしれません。

その上を歩く甚夜の姿は、ただ鬼と戦う者ではなく、人の記憶に耳を傾ける存在のようにも見えました。

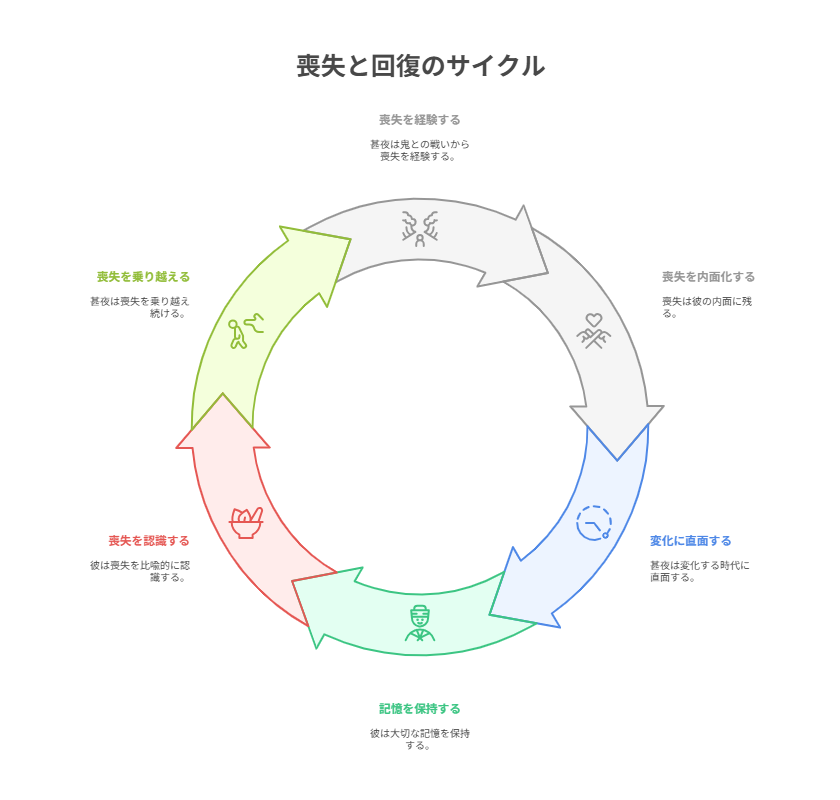

喪失を背負った甚夜の現在地

物語の終盤、甚夜は江戸の町で再び日常に足を踏み入れます。

鬼との戦いを経てなお、彼の中には失ったものが澱のように残り続けていました。

しかし、それでも歩みを止めない。それが“人であろうとする甚夜”の現在地なのです。

変化を拒めない時代と、変わらぬ人の想い

時代は静かに、しかし確実に変わりつつあります。

外国への服従、町に溶けていく雪の名残。それらは、人の意志では止められない大きな流れを象徴しているようにも見えました。

そんななかでも、甚夜が忘れずにいたのは“誰かのために生きようとする想い”。

鬼になることすら選んだ彼の心には、もはや正しさよりも「それでも信じたい人たち」が残っていたのだと思います。

だしの味に感じた“喪失感”の比喩的描写

蕎麦屋で甚夜が感じた「だしが薄い気がする」という一言。

店主は「味は変えていない」と返しますが、それでも何かが違うと感じる。それは明らかに、料理の話だけではありません。

過去の思い出、共にいた人、温度感……目に見えない何かが欠けてしまった感覚。

味覚を通じて描かれるその喪失感こそ、甚夜の内面を語る繊細な演出だったと言えるでしょう。

鬼人幻燈抄 第13話「残雪酔夢(後編)」感想まとめ

第13話「残雪酔夢(後編)」は、ただのクライマックスではなく、人が“鬼になる”とはどういうことかを深く問いかける回でした。

怒り、悲しみ、そして守りたいという愛。それぞれの感情がぶつかり合い、交わらないまま残された余白が胸に残ります。

この回をもって一区切りとなる物語は、“終わった”のではなく、“余韻の中に続いていく”のだと感じました。

“鬼になる”とは何か 怒りと愛の臨界点

鬼になるという行為は、単なる変化ではありません。

それは人間が人間であることを手放す瞬間であり、怒りや哀しみにすべてをゆだねる選択です。

けれど甚夜は、鬼になることによって“人としての想い”を突き詰めようとしました。

その矛盾の中にこそ、彼の信念と痛み、そして希望が同居していたのではないでしょうか。

物語が託した問いかけと、読後に残る余韻

「人は変われるのか?」「赦しは可能か?」この物語が視聴者に残した問いは、決して簡単に言語化できるものではありません。

しかし、それでも最後に響いた「おやすみ」「思い出してくれてありがとう」という言葉たちは、確かに人と人をつなぐ“優しさ”の痕跡でした。

静かな結末だからこそ、私たちは何度もこの回を思い返すのだと思います。

「考察は“気づき”の連鎖反応」この信条がまたひとつ、心に深く刻まれた気がします。

この記事のまとめ

- 甚夜が父との別れを通じて“鬼を討つ者”となる決断

- 奈津の拒絶は信頼関係の崩壊と家族喪失の象徴

- 白雪との再会が、甚夜に残された人としての温もりを照らす

- 「雪の名残」は未練や感情の澱を象徴する存在

- 日常の風景に溶け込む“変化した自分”への気づき

- 「鬼になる」とは、人間の感情の限界と対話すること

- ラストの静かな余韻が、問いと感情を読み手に委ねる